民国时期,县城没有专业剧团,文化生活比较贫乏,而市民酷爱湘剧,不喜花鼓,再加上当时的花鼓戏内容大多淫秽,其语言粗鄙得不堪入耳,动作下流得不堪入目,被视为淫戏,对演员鄙称为“花鼓赖子”,受到政府明令禁演,警察、乡丁动辄上台提锣。所以,花鼓戏限于乡间流行。

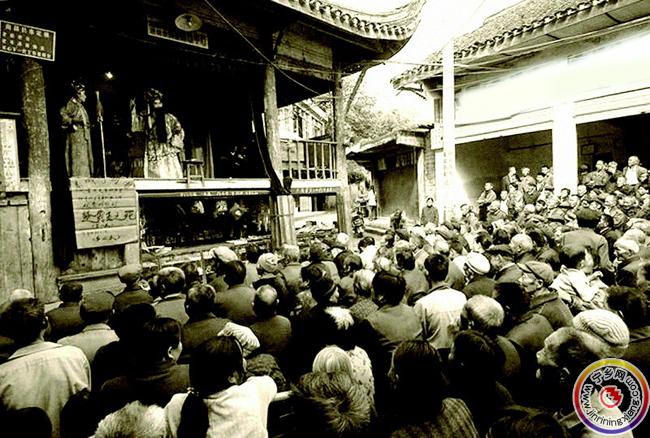

湘剧大多倾向历史题材,唱词、道白讲究语言文雅,富有一定文化价值。其唱腔有高、昆、弹、混四类。弹腔属皮黄戏,又分南路、反南路,北路、反北路调式。高腔则有几十种曲牌。湘剧虽属地方大戏,但仅流行于长沙及周边地区。长沙以外各有本地剧种,如常德有汉剧、辰河剧,岳阳有巴陵剧,湘西南有祁剧。因为有爱看湘剧的历史习惯,有庞大的观众阵容,所以长沙湘剧班子也乐意经常来宁乡演出。除了寺庙祭祀唱“神戏”外,有钱人家结婚、庆寿,也去长沙接戏班。宁乡人湘剧看得多,熟能生巧,慢慢地孕育出陶季生、任春琪、“王一豆豉”、“宋春抬锣”等一批精通湘剧的“里手”。演员若是离腔走调、身法不到位、手势交待不清、场面上鼓点发的不准,他们能一眼看出,立马提出指责,甚或当场“叫停”。因此,迫使演员来宁乡演出时,丝毫不可怠慢。若是有这班“湘剧里手”拍手叫好,说明演艺已属炉火纯青,他们往往当场燃放鞭炮,为其喝彩捧场。凡是在宁乡受此礼遇的演员,便能一举成为“挂牌名角”。如须生(靠把)黄菊奎(艺名筱菊奎)、徐绍清,正旦孙艳瑞、王艳秀、彭福娥、大花脸(净角)廖申翥、贺华源等一流名角,都是从宁乡演出受到喝彩而挂牌走红的。

抗日战争前,曾经有戏迷陶定邦、林平泽两人合资在火宫巷内周公祠(宁师教工宿舍位置)首次开办戏院,重金聘角。一时间,各个行当的湘剧名流云集宁乡,每天演出日、晚两场,晚场则场场座无虚席。后来由于战事吃紧,戏院被迫停办。

抗日战争胜利后,由“在乡退伍军官会”集资,在公共体育场(原马号坪,今老县政府办公楼前坪)搭盖瓦棚重开戏院,约聘艺名小豹子的刘庆成和他的福如坤班来宁乡演出。这次演员阵容更为庞大,各行当名流一应到齐。当时,正处戏剧革新初期,开始时兴灯光布景和机关布景新玩艺。如上演《白蛇传》中“水淹金山”一场,用彩绸扎的彩龙,可以从场子后面摇头摆尾活灵活现地游向舞台,幕布拉开,只见金山寺前海浪翻腾,鱼虾跳跃,如此灯光布景,煞是扣人心弦。为了吸引更多观众,总是演出连台数本的神话剧和传记性历史剧目,使观众看过上集,意犹未尽,非得恋恋不舍看下集,直至看到剧终结局。

县城过去虽然没有专业剧团,但业余活动倒很频繁,湘剧“陶社围鼓班”,根底略逊专业,凡市民家有婚丧喜庆,都被请上门去唱坐堂戏。此外,还有一个热爱京剧的票友组织——“沩声票社”,不单是清唱,有时还粉墨登场,如张义文夫妇演出的“苏三起解”,曾经名噪一时。

抗日战争前,县城开始有了电影,在大华电灯公司附设的电影院里放映无声影片,既无音响,又在无字幕,人们称它为“哑巴戏”,虽然是“哑巴戏”,观众还是倍觉稀奇,因而场场满座。抗日战争胜利后,大华电灯公司未能复业,有北门地痞廖菊云(菊癞子)在天符庙办露天电影场,也是无声电影,而且是刀光剑影,飞檐走壁的武侠片,因片源不足,一部《小英雄刘竟》一连放过几十场,不久便自行收场。除了电影之外,对河驿马坪幽冥亭魏三老倌的皮影班子,演出也很频繁,不过多是给庙里菩萨唱“还愿戏“,西门白鸡观里隔不了三五天便有一场,也算颇受市民和儿童喜爱的文娱消遣活动。

体育活动在抗日前已有开端,在县衙左侧围墙外的马号坪,开辟公共体育场,爱好体育活动的年轻人在那里打篮球、练单车、操武术,还举行过中学生运动会。光复后的1946年,有省民政厅委派科长陈应龙来宁乡出任县长,他正处青春年华,思想活跃,且酷爱体育,为推动宁乡的体育活动,亲自主持组织了全县首届运动会。如今健在的老人还清楚记得,在这次运动会中,曾出现过一次“鸣枪风波”。那是城厢镇与民国大学(设陶家湾)的一场篮球决赛,本来陈县长为维护球场秩序,专门抽调警力分散站立在球场四周。在比赛进行中,由于裁判员吹哨不公,倒边袒护城厢队,民国大学有学生出于义愤,当场拔出手枪对空鸣放,立即引起全场骚乱。警力制止不力,闹剧愈演愈烈,陈县长见势不妙,急中生智,走下司令台,给站立骚乱最凶处的警察当众几扇耳光。观众见状,惊呼“县长当真打人!”事态方才平息。后来陈县长就在当年向巨商豪绅发起募捐,购下“百亩胡家大坵”,修建起新的体育场(现已毁),深受市民拥戴。

来源:今日宁乡

作者:陈伯熙

编辑:陶湘

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2011/11/02/5678348.html