古老的双江口桥

双江口桥上的石狮

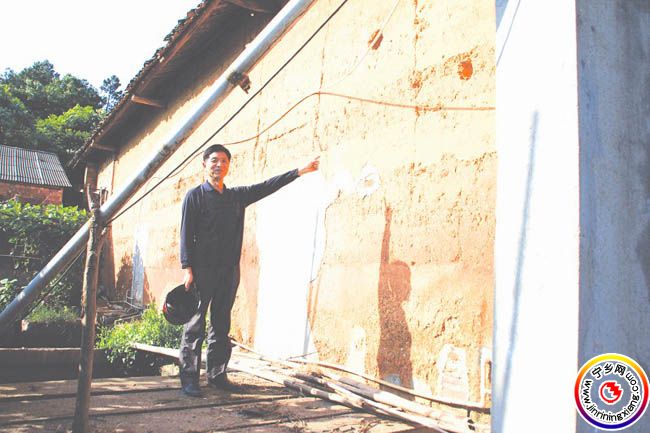

双树村支部书记王心武告诉我们,周氏祠堂仅剩下了这堵墙

双树村,系伟人故居花明楼镇的一个自然村,由双江村和梨树村两村合并而得名。流火七月,如一曲笙歌散尽。烈日曝晒下的靳江,依然那样宁静、温柔,环绕着她怀抱里的山村。时光荏苒,带不走绰约的风姿、悠悠的情怀;江水叮咚,流过千年岁月,留下千古传说。

古桥风雨话沧桑

上午十点的阳光正当头,我们离开双狮岭,来到双树村的双江口桥。该桥因处在从靳江和杨林桥下来之河的两江之口,所以被命名为双江口桥。双江口桥是一座历史悠久的古桥,始建于咸丰三年,至今有200多年的历史。桥的一头有两个石狮耸立,一米多高,寓意此桥为重要之地。古桥用上好的麻石砌就,麻石上面残留的印痕,见证着岁月的风雨和沧桑。

凝视着眼前长不过数丈,宽不过五尺的古桥,我们真的很难想象,它曾经有过那样繁华至极的岁月。古时双江口一带为官道,双江口桥处在双江口正街上,解放前没有交通工具,人们运送货物全靠水运,双江口桥是湘潭、宁乡、益阳、常德必经之地。

那时候,双江口桥两边都是繁华的商铺和街道,长约数公里。“听说以前这条街最繁华时有200多家商铺。”今年78岁的李再凡在这里土生土长,说起双江口曾经的繁华如数家珍。那时众多的商铺中,云集了绸缎布匹、湖湘百货、饭店、酱园、打铁等多个行业,两侧的店铺鳞次栉比,茶肆、食肆比比皆是,晚上十分热闹。在老人的讲述中,我们仿佛看到,曾经暮色四合的古街,细数着时光留下的痕迹。青葱少年轻轻地踩着麻石铺就的石板小巷,古朴的粉黛绿瓦,夕阳西下,暮色渐浓,清幽安详,一直悠扬地踩进古巷深处,直至街巷的双江口麻石桥。三月烟雨朦胧的日子,江南水乡,那是一幅多么宁静娴雅的诗意水墨画卷!

双江口两岸的繁华自清朝以后日渐没落,1958年新公路修建后,人们运送货物就都走快速又便捷的陆路,而弃缓慢的水运,双江口两边的街道商铺,都陆续迁移他处。一代繁华如昨日,梦幽多久是泪殇。而今,我们在阳光下的双树村行走,夏日里的沧桑显得极为奢侈。听着靳江河水潺潺地流,似乎是在讲述这座桥和这条街的百年历史,一页一页翻动,货船竞发,帆影如云已是远去的风景。但这沉淀在岁月深处的繁华,将成为双桥口桥历史书页中永远抹不去的绝色风景。

岁月深处渔舟湾

双树村临近靳江的一面,曾经有一个大码头,名叫‘渔舟湾’。渔舟湾水运繁荣鼎盛时期,依靠它将双狮岭的煤炭和沿河的大米用木帆送到湘江,运往湘潭、长沙等地,又把城里的食盐、布匹杂货等带回双江口。

如今,在双树村已经找不到渔舟湾的痕迹了,码头现在已经与陆地连在一起,成为农田和小路。据当地老人说,当时每年划龙船比赛,都在渔舟湾码头举行。码头于宋朝时代开始建立,曾经有过一段非常繁荣的时期,到清朝就渐趋衰落,后来逐渐消失,终至于无。

我们踩着那些岁月遗留下来的痕迹,来到靳江边,先是习惯性地将手伸进水里,抚摸着靳江河的水,然后对影沉思。想着渔舟湾,是如何在茫茫岁月中繁华、没落、到被遗忘的。七月的阳光很有些热度,有些张狂,嚣张地散发着它的炙热,让我们感受到它一如既往不变的热情。不时有一阵微风,从江面吹过来,刚刚沁出的汗就被这微风轻轻抹去了。这是多少年前的风啊,它吹拂过的那些树木花草呢?还有那些人呢?在过去的时光里,一定有很多很多的人,在这里走过。浣衣、洗菜、挑水的村妇,戏水的孩童,垂钓的渔翁,摆渡的艄公,赤膊的挑夫,拉船的纤夫,来来往往的客商,以及在码头上痴守着等待远方亲人归来的守望者……他们是如何在这旧码头上,踩踏在那些麻石板上,进行着他们的生活的?他们或赤脚或穿鞋的步履,是如何将这些麻石板的坚硬、粗粝慢慢地打磨、浸润成温润和柔和的?多少人用了他短暂一生中一大部分的时光,献给了这条路,这个码头,献给了这条河?我们已无从知晓。我们只知道,这条路、这个码头、这条河,还遗留着他们曾经度过的或美好或艰辛的时光的鳞片,那是一种没有数十数百年无法附着、沁润下来的时光的味道啊!

两大祠堂今何在

靳江生生不息,人杰地灵,双树村自然也不例外。这里诞生了近代资产阶级革命家、中国同盟会会员、民国参议员、全国政协委员周震鳞和早期民主主义革命先锋战士、著名爱国将领、中国人民解放军上将陶峙岳。周氏和陶氏祠堂曾是这里辉煌的建筑,可令人遗憾的是,这两大祠堂现在都成了养猪场,几乎找不到祠堂的踪影了。

周氏祠堂在双树村山边的一个大水塘边,这个水塘叫山边塘,水塘面积有十亩左右,水塘的水长年不干,供双树村的农田用水。我们看到的周氏祠堂,现在已经是一个养猪场,陪同我们前去的双树村支部书记王心武介绍,周氏祠堂曾经是多么气派!那时,山边塘畔栽种了一排大叶榕树,枝繁叶茂,整个祠堂坐北朝南,十多间房屋一字排开,中轴巷道房舍相连。祠堂仪门设有牌坊,祠堂内雕梁画栋,古色古香,绘有众多历史人物肖像,镌刻着周氏家族的迁徙史。宗祠屋顶是典型的锅耳顶,檐下美轮美奂、精雕细琢的雕塑,都显示出周氏宗祠悠长的历史和曾经辉煌的过去。当时人们进入周氏祠堂,就仿佛进入了一个反映双树历史的大观园,令人感受到厚重的中华传统文化。我们站在周氏祠堂前,看着那唯一残存的一堵古墙,如站立在寒风中的老人,孤苦零丁地颤抖着,祠堂四周,残垣败瓦,一片狼藉。地面杂草丛生,木料随地丢弃。昔日高贵的坤甸门楣,如今竟成一养猪场,不能不令人顿生无限感慨!

陶氏祠堂的命运亦和周氏祠堂一样,在文革中被毁后,村民们先是在此建了一个学堂,后来学校生源少了,学校合并,祠堂空置下来,就被村民租来养猪。周氏祠堂还留下了一堵旧墙,陶氏祠堂面目全非,看不到一点过去的痕迹。翻开尘封的历史,我们知道,陶峙岳生于大地主家庭,他家拥有一座庞大的庄园,上百间砖瓦房。我们不难想象,陶氏祠堂,曾经也是多么的繁华、气派。百年过去,经过岁月的沧桑,曾经的辉煌消失在时间渡口,今天的陶氏祠堂已经找不到昔日的踪影,然而依然保持着古朴的底蕴。一块青砖,承载着一段辉煌;一片瓦砾,掩盖着一个故事;一块碑石,铭刻着一处繁华。

来源:今日宁乡

作者:文/图 贺小平 刘淑兰 宋秀闺

编辑:陶湘

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2012/08/29/5674701.html