杨忠民少将。

宁乡靳江杨氏,始祖万宝公,原籍江西省吉安州吉水县,明朝初年来到湖南,最开始到长沙果子园开基创业,长沙市岳麓区五星村仍保留其墓葬。子孙聚居靳江中上游流域的东湖塘、麻山、朱石桥、花明楼、大屯营、长沙湘潭等地。家族名人有:著名国画大师杨世焯、杨应修,吉首大学原党委书记杨国湘,加加集团董事长杨振,澳门部队原政委、湖南省军区原政委杨忠明少将等。

近日,“宁乡族文化”采访组一行来到东湖塘镇麻山村花塘湾,采访了宁乡靳江杨氏后代族人杨文武。

历时5年 四处奔走

九修族谱之艰辛

杨文武今年52岁,得知我们的来意,热情地捧出家中珍藏的老八修族谱和精装的新九修族谱,滔滔不绝地为我们介绍起靳江杨氏家族的渊源和历史。

“杨氏之源在今山西省洪洞县,原本为姬姓,乃周文王姬昌之后。”杨文武说,据《中华姓氏通史》记载,周成王姬诵剪桐叶而封弟,开启了周王朝三次封杨的先例。周康王姬钊六年(前1073)封堂弟姬杼(叔虞之子)为杨侯,遂以杨为氏。子孙繁衍于陕西、河南、山西、河北,以河南弘农为中心,汉以后逐渐发展至江西、湖南等省。历代弘农杨氏累出名臣、名将、名家,为显赫望族,因而“弘农”成为杨氏堂号。

指着用一个旧木箱珍藏的30册《靳江杨氏八修族谱》,杨文武感慨地说,族谱乃宗族之谱碟,记载本族发展的世系、人口、重要人物事迹以及家规家训等,是一族的智慧之根,维系血脉亲缘的精神支柱。先祖的亲情与良好的家传家教,沐浴着代代子孙,培育出批批人才。族谱既是先祖恩德的丰碑,又集后人业绩的大成;既是一个家庭的历史,又是重要的文化源流。它是整个社会发展进步的史料,和国家的正史、地方志共同构筑起中华民族的史志大厦。

杨文武告诉我们,靳江杨氏族谱始修于明代,当时十一代祖时礼公住在南京,其父胜祥公有遗稿,万历四十六年(1618年),叮嘱其弟时江公、侄春质公携带回湖南,使靳江杨氏族谱得以有传。后来因战乱,族内众人频繁迁徙,族谱也保存不完整。至清朝安定下来后,族人矢志重修族谱。顺治七年至十二年(1650年至1655年),朝德、泰运、正奇公主二修族谱。随后,长盛公主三修族谱。康熙五十一年(1712年),德亮、长庆、长绣公主四修。四修后中断近百年,嘉庆已巳年(1809年),在玉鸣公的倡导、太池公的监督下进行五修,融老谱之精华,集族之规章、礼制、箴言,汇编精致详细。咸丰八年(1858年)年,枊畦、春台、步云诸公主持六修。宜统元年(1909年),季堂、鸿翥、季亟、春阁诸公主七修。此后,经历了辛亥革命、北伐战争、第一次国内革命战争、八年抗日战争,战事连绵,直至1945年日寇投降,族人协议由世杰、宗鋆、世畦、文寊诸公主持从事八修。按族规,族谱应30年一修,八修后60余年,其间家国政治、经济以及人文社会,发生了巨大变化,族谱也流散殆尽。九修族谱由族人杨国斌主修,从2002年五月六日在麻山戴家湾召开首次族人代表会议筹备开始,至2007年结束,历时五年。此次修谱,没有按人丁收费,全靠自愿捐款和收取谱款作为经济来源。是在族谱观念淡薄、资金缺乏、领导班子不齐、修谱人员工作无报酬的情况下进行的。

杨文武说,修谱的过程是非常艰辛的。由于人们对族谱认识淡薄,资金受制,修谱工作困难重重。主修杨国斌带领部份人四处奔走、联络,冲破阻力,查寻人丁,募集资金,筹措编印。所有参与修谱的人员在经费困难毫无报酬的情况下,以家族为重、任劳任怨,均为造册、募捐作出了贡献。九修族谱比较八修,根据现实情况,进行了某些改进。老谱是全族按房、支先做世糸表,再按字派分代做世系录,那样人多了就难以查找。这次九修族谱按人口发展的规模,将老谱的系统按房、支分卷编世系表世系录,这样只要知道某族人是那个房支系的就能知道在哪卷内,根据派名字号出生年月日就容易查到,同派名的还要参看本父亲的派名。别外在世系表里大部分写明了住址,世系表后面的世系录也容易查到,同时有利于家族之间的联系。靳江杨氏族谱八修时是五千多人口,这次上谱的将近一万七千人,家族人口增加与国家人口增长一致,进谱的族人达百分之九十以上。历次修谱均难免遗漏,靳江杨氏九修也不例外。但修谱人员尽了最大的努力。外省外县知道电话号码的都一一联系,报了亲供的就上谱了,没有报亲供的就没有修上。居住台湾的族人找到了十五户,都入谱了。有少数没有或者不愿提供亲供者,他们也照八修原谱抄录下来。为了减少篇幅,节省资金,对无后代可查的就没有重录了。九修本着与时俱进,改革创新的思路,在继承前人精髓的基础上删繁就简,涤除了某些陈旧内容,充实了人物传记与照片,使族谱更贴近现实,更具有历史文化价值。

文韬武略 群星璀璨

忠孝勤俭家风育后人

靳江杨氏家族,始祖万宝公,万宝公传至子富公,生忠、诚、明、星四子,定德字派,以后支衍叠盛,历德-友-伸-志(第九代)派,发展为泰、盈、海、友、先、连六房。经六百年叠衍延传,至今三十代,人丁过三万多人。以宁乡靳江为中心,逐渐向外扩展至靳水四乡,长沙河西、望城、湘潭、沅江居多,亦有部份赴湖北、新疆、河南、上海、北京、云南、贵州、四川、福建、安徽、广东、江苏、陕西、台湾等省市创业,定居他乡。

据靳江杨氏族谱家训记载,杨氏家训的核心是"忠,孝,勤,俭"。具体的说就是:忠:上而事君,下而交友,此心不亏,终能长久;孝:敬父如天,敬母如地,汝之子孙,亦复如是;勤:大富由命,小富由勤,血汗为运,勤劳立身;俭:量其所入,度其所出,开销如常,吃着相似。良好的家风家训传承之下,靳江杨氏家族人兴财旺,人才辈出。清代由皇帝诰封的文官武将有几十位,近代则有知名的科学家、教授、书画家、诗人、将军、省部厅局级党政官员和财源丰裕的企业家。各行各业出类拔萃的人物不计其数。可以说是文韬武略,群星璀璨。知名人物的产生,固然是个人努力奋斗的缘故,但也与血脉亲情的关爱与良好的家风家教,父祖辈的殷勤抚育离不开的。

杨世焯(1843-1911),字季棠,清末著名画家。出身于书香门第的“邑中第一大户”,湖南宁乡大夫塘,靳江杨氏家族中属“世”字辈。自幼承家传水墨衣钵,能诗善词。师从著名现实主义画家尹金阳(同出师门的有陈师曾、齐白石、曾纪泽等),书画造诣甚高,人物、山水、花鸟、诗文等方面得到了全面发展,尤以写意花鸟中的墨竹与梅花得到老师的高度评价。其作画必先精细观察实物,取其神韵入画,故能神情逼真。杨世焯潜心研究中国画的构图、取势,在花鸟画的折枝,阴阳顿挫,起承转合等方面有所建树。作画时讲究立意、情趣、韵味,力求表达丰富的思想感情。其作品在传统基础上加以创新,特别讲究用墨用色,以达到墨不碍色、色不碍墨、干湿得当的极佳效果。至今湖南省博物馆馆藏其优秀作品多幅,其中代表作有《牧童骑牛》、《墨荷》等。

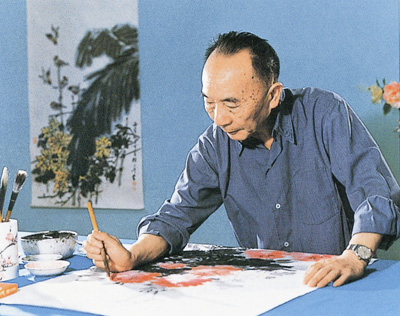

杨应修(1912-1993年),字可宾,号慎斋,全国著名书画家,自幼从父学画,20岁入广华湘绣庄学绘画设计,曾拜著名画家粟子稀、曾醒樵、文澜、刘松斋等为师,掌握了中国画技法,并逐渐把国画技法运用到工艺上,加速了湘绣向中国画风格靠拢。杨应修从事湘绣设计五十多年,书画造诣深厚,是国内外知名的书画家。作品入选1980年“全国第一届书法篆刻展览”及在日本、加拿大、香港等地举办的书法展览,被收入《当代楹联墨迹选》《日本政治家好书道展作品集》等。亦擅国画。出版《杨应修画辑》《白描花卉写生集》等。

杨忠民,1952年生,花明楼镇朱石桥三凤人。历任广州军区政治部组织部副部长、部长。2001至2004年1月任驻香港部队政治部主任。2004年1月至2006年9月任驻澳门部队政委。2006年9月起任湖南省省委常委、省军区政委。2003年7月晋升少将军衔。

杨培敏,1937生,曾任航天工业副部长、长城火箭集团总经理。盈房时惠大诚士理支后,国字派。

杨振,1962年12月出生,东湖塘镇罗湖人,大专文化,高级经济师,长沙加加集团有限公司董事长,湖南省人大代表,长沙市“优秀中国特色社会主义事业建设者”。作为加加集团的董事长和创始人,在过去的十年时间里,杨振以“小米加步枪”的游击战起家,将加加集团从创业初期的数百万元做到今天十几亿元的规模。独家经销制、央视广告标王、中高档产品定位、多品牌策略、抢占农村市场等等,加加在中国调味品行业开创了多个第一,也正是在这个过程中,“加加”也从一个区域性品牌成长为获得“中国名牌”、“中国驰名商标”等称号的国内知名品牌。

杨国湘(1927.11--2003),曾任吉首大学党委书记、古丈县县委书记、中共湘西土家族苗族自治州委员会常委。

恪守家训 勤俭前行

鼓艺传人愁手艺无人传承

前人示范,后人行之。杨文武说,在先祖良好的家风家训之传承下,靳江杨氏族人各行各业,争先涌现杰出人才。而在当地最被群众知晓并传诵的,莫过于2006年成功申报为第一批省级非物质文化遗产的宁乡麻山锣鼓了。

麻山锣鼓是湖南境内流传的一种民间吹打乐,类似宗教音乐和民歌曲牌。因发源于宁乡县麻山而得名。最初名叫“麻山开台”,形成于明末清初。相传由一云游僧传授,当时作为庙宇化斋时用的礼乐。在麻山蔡家冲刘家湾靳江杨氏族人杨芸苔的努力下,麻山锣鼓的音乐得到大幅度的发展和完善,形成了一个拥有丰富曲牌的乐曲体系,具有独特的演奏形式、音乐名称、乐器形制和曲目内涵,并在湖南省几个县境内流传开来。杨芸苔逝世后,今年74岁的杨天福7岁开始学拉胡琴,10岁登台演唱,后来把麻山锣鼓作为主要研究对象,是近几十年来麻山锣鼓吹打乐承继与研究的集大成者。

与许多传统地方音乐一样,麻山锣鼓也面临失传。杨天福说,由于市场经济等因素,大多数人外出打工,村子里学习吹、拉、弹、打的人大大减少。为了能将麻山锣鼓传承下去,杨天福作了很多努力。2002年从宁乡文化馆退休后,他被湖南艺术职业学院戏剧系聘用,10年间将大筒等麻山锣鼓相关演奏知识、技巧列入教学内容;2007年至2016年,他每年都举办3期“麻山锣鼓培训班”;2010年到县老年大学任教后,他又在老年大学开设了培训班。

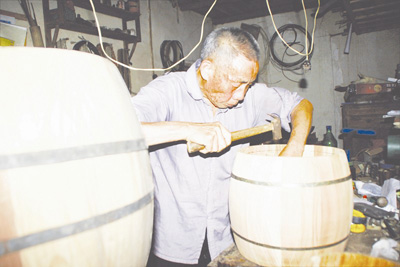

“我这一生都给了麻山锣鼓,见证了麻山锣鼓的兴衰。”身为靳江杨氏后代子孙杨奇说,1968年,他拜当地做鼓师傅杨省吾为师,学习造鼓技术。在师傅家里帮了近3年工后,他成为主要造鼓人。“我做了40年的鼓,一共也就做了2000多只吧,产品远销到了台湾、湖北等地,长沙、益阳、衡阳等地就销得更多了。湖南著名说唱艺人李迪辉就曾多次来到我家找我订做鼓呢!我共为他做了5只鼓!”说起做鼓,杨奇显得十分自豪。

“由于我的鼓全部是手工制作,音色可能比别人的要好一点,所以在市场上还是很走俏,我做的鼓没有一只卖不出去的。”在杨奇家里,到处可以看到做鼓的材料,但根本找不到一个成品鼓。造鼓不是一件易事,要选好木材,通常使用泡桐,树要大、轻、绵,要特别干,否则音质不好。最难的是整牛皮,工作量很大。“造鼓师傅不是木工又要熟悉木工,不是漆工又要通漆工,不是画工又要是画工。”杨奇说,造鼓是一个精细活,“有半点马虎鼓的音质就不好”。“我做麻山锣鼓全部用手工操作,一只鼓一般要做三四天,一年所做的鼓不足100只,现在一只鼓也就能卖到300元左右,除去成本,一天的工钱只有50来元,多的时候也就六七十元,利润太低了。”说起做鼓的收益,杨奇有些无奈。当我们问杨奇是否有人愿意继承其衣钵时,他深深地叹了一口气:“学做鼓不容易,效益又不好,现在出去打工一天随便就赚几十元到一百元,还有哪一个愿意来学造鼓呢?我前后带过几个学徒,但都做不开。我的儿子在外面打工,要他继承我的手艺,他根本就没有这个想法,我是做麻山锣鼓的唯一传人,难道麻山锣鼓真的就要在我的手里失传了吗?”

采访即将结束的时候,杨文武说,寻姓氏之根,溯文化之源,探索本族先祖所经历的繁衍变迁,继承好的家风家教及其美德,一方面使杨氏家族受到一次深刻的传统文化教育,同时激发敬宗爱国的满腔热情,努力搞好工作,建设好家庭,培养好子女,在历史发展的长河中,不断探寻和开拓自己的生存空间,穿越各个领域,自强不息,奋斗不止,从而成为推动历史前进的巨大动力,为家族树光辉典范。为中华民族的兴旺发达作出了一份贡献。

来源:今日宁乡

作者:文/图刘淑兰魏 枫宋秀闺

编辑:陶湘

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2016/05/13/5653171.html