挥笔谱写正气歌

刚到报社上班,一切都显得那么陌生。前段时间,我正在办公室伏案写稿,门外,传来断断续续的又粗又急的喘息声,扁头一看,只见一个高高大大的耄耋老人,拄着拐杖,走走停停,停停走走,蹒跚而来,细一看,手里还提着一个绿色的干瘪布袋。老人家“呼哧呼哧”地喘息着,居然从一楼爬到了五楼,苍白的脸上直滚下豆大的汗珠,不请自进。我慌忙起身搀扶落座,泡茶。

“我找刘淑兰主任呢!”老人直勾勾地盯着我。

我说她不在,老人好像没听到,我大声说,好像还没听到,原来,老人耳朵背,我只好用纸笔代替。通过沟通,才得知老人叫彭望生,家住县老财政局旁。彭老打开干瘪布袋,拿出一篇文章的打印稿,附上我们报社前任社长李锡泉的批示,批示要求我们部室主任刘淑兰在副刊刊登彭老写的文章。

我瞄了一眼文章的题目,《党的好榜样——吕志敏》,洋洋洒洒几大页,少说也有五千字之多,几乎可以“吞”下一个大版了。我告诉彭老,说我们淑兰主任不在,请留下稿件。

彭老站起声,留下了批示和稿件,颤颤巍巍地,移着碎步,扶楼梯走了。

淑兰主任回来一看到彭老的稿子,就唠叨:“这个彭老,每次都写这么长,又没有电子版,叫我怎么登?”

从淑兰主任的话中可以听出,彭老已不是第一次来送稿了,而且次次都是长篇大论,并不适合我们副刊选用。

“魏枫,这个稿子你帮我缩短到1500字!”淑兰主任说完,就把稿子递给我。

我拿着笔,摆出大刀阔斧的架势,决定毫不手软,一笔下去,少说删除一千字,这样,几笔就OK了。可是,读着读着,还真下不了手,“吕志敏同志在几十年的革命生涯中,两袖清风,从不以权谋私”,下面就是相关事例;“吕志敏同志号召大家齐心协力,心往一处想,劲往一处使,汗往一处流,千方百计搞好安全生产,增产原煤产量”,下面又是相关事例。一个紧接着一个,字字句句,情真意切,结构有序,将一个老领导书写得感人至深。想不到一个耄耋老人,竟然如此认真仔细严谨,要不是因为版面有限的原因,我真舍不得删减。

文章刊载后不久,彭老又颤颤巍巍地爬上五楼,找到了淑兰主任,这次,彭老又带来了数千字的文稿《退而不休的好榜样——周政》。

发动游子读党报

这么一个耄耋老人,颤颤巍巍的,干嘛不在家品茶赏鸟,享乐天伦,非要日思夜想,笔耕不辍,还不畏艰难地一次次来爬我们报社的楼梯呢?我真有点儿迷糊了,看来,真要拉开架势,到老人家去坐坐,揭揭谜底。

机会来了,近日,彭老又来送稿了,我就告诉他,我要采访他。他一听,眼珠鼓得灯泡大,连问:“哪天?”

我想了想,在纸上写下:“下周星期一上午8:30分!”

彭老高兴得像捡了宝贝,连说:“那一定得来喽!”

我点了点头。

“到我家吃中饭吧,淑兰主任也去,我还叫上贺小平,我叫保姆准备一下!”

当我们谢绝他的好意后,他有些不高兴,不过,还是笑眯眯地走了。

天下着好大的雨,彭老怕我找不到住处,在老财政局门口等了足足半个钟,裤脚都淋湿皮鞋都进水了。

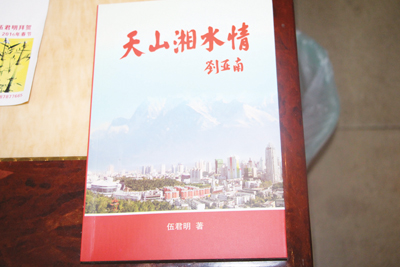

写彭老,自然绕不开伍君明。而彭老,一到报社,也常把“八千湘女上天山”挂在嘴边。1952年3月6日,为了响应党的号召,伍老踏上了上天山的漫漫长路,在荒漠历尽磨难,为祖国建设付出了热血与青春。彭老在古稀之年与伍老结为伉俪,真是人生一大幸事。

伍老也到了耄耋之年,她耳聪目明,灵巧一身,给彭老的生活带来了无限乐趣,也是最了解彭老的人。伍老说,去年,彭老被我们《今日宁乡》评为“十佳热心读者”,那是一点也不假。十年前,彭老到我们报社,找到社长李锡泉,要求订一份《今日宁乡》,没想到李锡泉说,“您这么远赶来,辛苦了,不用订,我们送一份给您!”

十年来,彭老天天都要看《今日宁乡》,不是简单的看,而是认认真真仔仔细细的看,一字不漏。看不赢,就带到外面去看。通过看,他了解了家乡的发展进程,看到了家乡的巨变,触发了他的写作灵感,使他感怀过往,歌唱现在,畅想未来。

哪一天报纸没来,他就打电话到报社,“报纸为什么不来?”有时性急,就亲自到报社来拿。近年来身体越来越差了,腿脚不灵便了,耳朵也背了,心脏也出了问题,来一回报社,不容易,尤其是爬楼梯,爬得气喘吁吁,汗流浃背。可他就是不服老,搭公交车不方便,就打的士。

彭老不但自己天天看《今日宁乡》,还动员身在北京、广州、长沙的宁乡人也来看。张维国就是其中的一个。十年来,和《今日宁乡》形影不离。但今年年初,他却没收到,就打电话给伍老,伍老再转告给彭老。彭老一听,二话没说,就一车子打到报社,找到李锡泉,找到办公室,一查,就查到了,原来邮寄了,由于张维国从省气象局离退休了,报纸就自然邮寄到老干处了。

张维国到老干处一查,果然就查到了。彭老笑得合不拢嘴,别提多高兴。

重塑石碑找书记

解放前,彭老家里很穷,靠出卖劳力为生,从安化担清板原料送到黄材锡矿,官步桥是必经之路。1949年8月参加革命工作后,到五里堆九区政府开会,1950年参加土改工作,工作组干部都住在官山祠堂(原南轩学校),官歩桥也是必经之地。1952年至1956年在十九区(巷子口区)任副区长、区委书记常到宁乡县城参加会议,官歩桥又是必经之地。每次在官歩桥上走过,就想起了历史名人张浚、张栻父子,而耸立在那桥头、上书“文武百官到此下轿”的石碑,却在“文革”中毁于一旦。彭老从2010年4月开始,和巷子口镇人易凤葵、罗命彰、李铁军等老同志都多次建议当地政府和向各部门恢复那块大石碑,但一点反响也没有。彭老越想越气,发起了火,就下定决心,找县委书记谭小平。

5月9日星期一上午八点。彭老专程到县委,他想,星期一上午书记一般会在机关办公,万一不在机关,他就把事先写好的信留下。担心书记看不清自己写的字,特地打印出来,以便批示。一路蹒跚,彭老进了县委办公室。一位年轻的女办公员见彭老那副模样,很热情地接待了他,给他泡了热茶,当听完彭老的来意后,女办公员告诉他:谭书记到长沙开会去了!您把信交给我,我一定转交给谭书记,您放心!

彭老做梦也没有想到,叫小徐的女办公员和自己就一面之缘,竟然如此重视,5月13日,就把小平书记的批示及便条送到老干局王卫平科长手里,王卫平科长很重视,打电话给彭老在审计局工作的儿子,儿子当晚就专程把批示及便条送回了家。

尊敬的谭小平书记:

您好,我在电视、报刊中看到,与人交谈中听到,您身体健康,精神振奋,干劲倍增,为“加快三大建设,实现全面小康”艰辛工作,使宁乡日新月异,获领导高度表彰,老百姓高度赞扬,我无比高兴,向您表示祝贺!

“西风吹短发,复此过长桥”,我清明回故乡,专车到了官步桥,使我又想起了我这个85岁离休干部不知从官步桥走过的多少往事,也使我想起了历史名人张浚和张栻,据《宁乡县志》记载,官山原来叫“龙塘”,在南宋时期,因宰相张浚和儿子张栻安葬龙塘,为了纪念两位大臣,宋朝皇帝在此修建了御旨碑,修建了一座古桥,名叫官步桥,大小文武官员需在此止步,下马去凭吊。当时著名的大理学家朱熹特撰写了御旨碑文,文中大字“文武百官到此下轿”十分醒目。石碑在“文革”中被销毁。我们很多老同志都多次建议恢复,以促进宁乡的旅游事业的发展。

篆刻着“文武百官到此下轿”文字的石碑,勾起了多少人的美好回忆。如今,石碑不知是沉入水库了,还是销毁了,但是张浚、张栻父子抗金精神和他们的高深学问影响了一代一代宁乡人。我们建议恢复此碑,特专程向谭书记汇报和请示!

此祝

大安

离休干部彭望生呈

2016年5月5日

谭小平书记批示:谢谢彭老!已请有关部门研究处理!5.12

一次次地品读着谭小平书记的批示,彭老喜滋滋的,那感觉比喝蜜糖还甜,仿佛间,“文武百官到此下轿”的石碑,就显现在眼前,耸立在官步桥头,为家乡巷子口镇的美丽乡村建设又添新风尚。

来源:今日宁乡

作者:文/图 魏枫

编辑:陶湘

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2016/06/17/5652410.html