宁乡姜氏族祖先流光公,是唐朝负责审理案件的大理寺评事,同光二年(924年)由江西吉州的泰和迁徒宁乡的黄材熟乐田,至今已有一千多年的历史,生息繁衍了十万之众,甘泗淇、姜梦周、姜亚勋都是其后裔。

流光公的儿子仲铨,生子季兰和季蕙。季兰的儿子叫仁,季蕙的儿子叫俊、杰。仁和俊都没有儿子,杰有三个儿子,分别叫彦异、彦安、彦海。三彦又有十三个儿子,分别为:祖、亨、宜、瑚、琏、珊、珀、琴、兹、益、潭、愚、明,其中有半数没有后代。另一半后代有:舜良、舜钟、舜琳、舜凯、舜配、舜时、舜景、舜清、舜泰、舜梅、舜雷、舜臣、舜国。十三舜生十七子,十七子又生二十四子,最著名的是:舜梅、舜雷、舜国。舜梅居住在街后,舜雷居住在华坊,舜国居住在姜坊,在周边相伴居住的,都是三人的后人。发到十九派的崖山君,兄弟就有二百多个了,世代居住在黄材周边地区。

忠烈神龟护九郎

近日,“宁乡族文化”采访组驱车来到了黄材镇,道路两旁的树木,郁郁葱葱,绵密不绝;炭河古城景区高高耸立的土灰色城墙、横跨护城河的木塔桥,厚重、古朴、神奇,仿佛间,我们走进了大禾方国,望见城楼上穿着铠甲、持着兵器的士兵正在久久地审视着我们这些现代人。黄材,曾经出土了国宝四羊方尊、人面纹方鼎的神奇之地,就是姜氏族人集聚、荣耀的地方。走进黄材,解密世代繁衍生息的姜氏族人,令我们心潮澎湃。

迎接我们的是姜氏族人姜志强,1963年11月生,20多岁就由伯父带着参加祭祀和恢复祖墓的活动,其曾祖、祖父曾经在族上主过事,所以他的家族传统观念较强。高中毕业后,即进入黄材水泥厂工作,97年离厂搞个体企业,族上有什么活动,他都积极参加,并且出钱出力。2002年清明祭祖,族人把主持宁乡姜氏的祭祀活动和祖墓、祠堂的恢复担子交给他。十多年来,他一心用在这一事业上,研究姜姓历史,搜集历年族谱,追踪宁乡姜姓后裔,联系各地宗亲。这次为了配合我们宣传姜氏族文化,姜志强召集了好几个族人,等待我们的到来。

我们在姜志强的带领下来到一座学校前,但见宽敞的地坪、石灰粉墙的教学楼,几个农妇正在楼内侍弄着烟叶。如果不是楼上醒目的“姜姓民俗文化堂”七个红色大字在告诉我们,我们是无法把它想象成“姜公庙”的。

“这里就是姜公庙,宁乡姜氏族人集资修建的家庙。始建于南宋孝宗25年(公元1023年),明末时被张献忠所毁,康熙38年(1588年)重建,上世纪六十年代又毁了,仅仅只剩下一段围墙了!”

顺着姜志强所指的方向望去,但见一块玉米地旁,耸立着一堵青砖墙,墙上绿苔丛生,石灰墙皮脱落,有过明显的修补痕迹,年代久远。玉米地旁一侧高耸着一株雌雄同体的银杏树。银杏树旁,是个汉白玉围栏,围栏内,水洼里,隐约可见一只背部血红色的无头乌龟。姜志强说,那是一只洞庭湖神龟,大的时候像一条船,整天东游西荡。自从姜公太子(九郎公)在洞庭湖得道以后,天天载负着九郎公四处扶危救困,宣传仁义道德思想。九郎公圆寂冥修的时候,神龟就伏在旁边。明朝末年,张献忠部队掘了九郎公的墓,神龟急忙逃到了乡下,糟蹋农民的庄稼。农民于是在夜里埋伏起来,等神龟一出现,就一齐冲上去打它,可怎么也打不死。神龟忽然紧咬一个人农民的衣角,农民大吃一惊,倒在地上。一个有勇气的农民猛击神龟的头,神龟顿时鲜血四溅,使众人睁不开眼睛。等睁开眼时,就不见神龟了。第二天,有人在九郎公墓旁见了一只石乌龟,无头,满身血迹。

姜氏后人认定无头的石乌龟,就是那只神龟,于是将它小心地保护了起来,一直到现在。

忠烈的神龟,就是头断了也要守护在主人的身旁,令人敬畏!

厚重规训育后人

姜姓民俗文化堂分一楼和二楼,一楼内,洋溢着古朴的气息,姜氏族规族训,豁然显现:

族规:

尊祖敬宗,和家睦族,勿致因利害义,有伤风化。

祠宇整修,春秋祭祀,勿致失期废驰,有违祖训。

各宗坟墓,山林界止,勿致缺祀失管,有被占据。

读书尚礼,交财尚义,勿致骄慢吝惜,有沾家声。

富勿自骄,贪勿自贱,勿致恃富疾病,有失大礼。

婚姻择配,朋友择交,勿致贪幕富豪,有辱宗亲。

族训:

唯我流光后,熟乐百世孙。殷勤尊圣训,笃信守贤文。

礼乐千秋仰,图书万古存,居身恭荐让,处世厚谦温。

报国忠廉洁,传家孝义纯。闺门宜整肃,礼法不宜紊。

男女非无别,尊卑自有伦。笑宜休苟且,举念要平均。

戒慎其不赌,恐惊所费闻。存心思济众,立志望超群。

无罪身为贵,成仁名亦尊。高明照日月,大道遍乾坤。

赫赫流芳远,巍巍树德敦。上可光先祖,下堪裕后昆。

在我们所采访过的氏族中,将族规族训这么展示在大庭广众之中的,还是首次,可见,姜氏族人多么重视族规族训的宏扬和传承了。

姜志强在先祖牌位前虔诚地默念着,深深地鞠躬。二楼则截然不同,分别有甘泗淇、李贞夫妇、姜亚勋和姜梦周的生平介绍。

姜氏流光公墓地,离姜公庙两三里的山坡,高高的牌坊,“流芳千古”四字庄严肃穆。墓地坐落在山窝里,坐北朝南,风水甚好。山窝坡度不陡,自上而下三座水泥、回廊式墓葬。最顶为“唐御史姜流光公墓”,墓顶尖刻“进士第”三字。

“这是修缮后的墓,原墓多次被盗,我们用水泥浆浇灌了墓地,可还是有人从侧面挖地道进去盗墓,我钻进去看了,里面挖了个‘十字’形,没看到什么!”姜志强说着,感到很无奈。

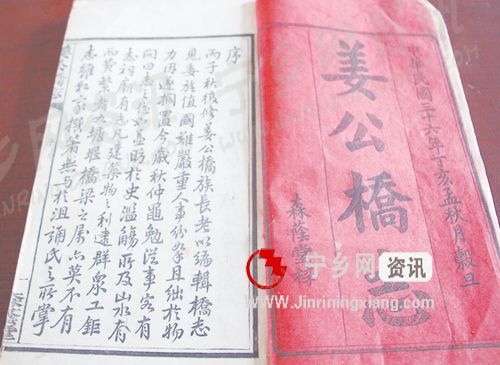

各位姜氏宗亲十分重视家族文化的宣传工作,他们围着我们,畅所欲言,迫切希望将自己所了解的家族信息披露出来。宁乡姜氏族祖先流光公至今生息繁衍了35房人,自民国十八年(1930年)11修总谱以来,至今没有续总谱了。“那时候为了修总谱,60个族人修了3年,才修成!”姜志强说,“此后直到1995年,又有族人提出修总谱,因为族人太多,而且分散在全国各地,工程量大,不可能修总谱,只能修支谱了!

“义房的发派祖是17派祖琮德公,琮德公有三子,舜梅,舜雷,舜国,下发5大房,22派,各房各修各的谱。1995年的时候,义房族人姜石初几个人相邀到黄材修谱,然而,愿意参与的族人,大约不到3000人,资金的来源是众筹,按人头10元一个,因为那时的工价是一天10元。愿意多出钱的,也行,一个台湾回来的族人,就出了1000元;煤炭坝的矿长姜礼仁,也出了1000元,共众筹了大约30000元的样子,1996年就修成义房十二修支谱。

“潮房是17派祖子潮公发下来的,至今在宁乡县有3000-4000人左右,分布在县城、祖塔、黄材,长沙,姜亚勋和姜应钟就是该房族人。今年的3月7日,在姜公庙祭祀总祠以后,潮房人当得知只有他们这一房没有续修支谱的消息后,就迅速行动了起来,以姜可仁为首,在本族众筹了10万多元,几十人修,80多岁的姜红潇做主修,在短短的几个月就把毛谱搞好了,只要排版了。”

卓越功臣美名扬

在十万之众的宁乡流光公姜氏后裔中,最著名的人物无疑是甘泗淇、姜亚勋和姜梦周了,三位革命志士、建国功臣,均出生在我县的西部山区。

姜凤威,在艰苦卓绝的战争年代,因革命工作的需要,为不连累亲友,姜凤威将自己的名字改为甘泗淇,并沿用终生。他是黄材镇八渡水村人,清光绪二十九年(1903)生。1925加入中国共产主义青年团,1926年加入中国共产党。1927年春赴苏联莫斯科中山大学(后改为中国劳动者共产主义大学)学习,1930年回国后到上海在中共中央秘书处搞文字翻译工作。自1931年起,历任中共湘赣省委宣传部部长,中国工农红军独立一师政治委员,湘赣军区政治委员兼湘赣省委宣传部部长,湘赣省委苏维埃政府财政部部长兼国民经济部部长,红军第六军团政治部主任、十八师政治委员,第二军团政治部主任,第二方面军政治部副主任、主任。抗日战争时期,甘泗淇先后任八路军第120师政治部副主任、主任,晋绥军区政治部主任、晋绥军区党委委员、中共晋绥分局党委委员,陕甘宁晋绥联防军政治部副主任、主任。解放战争时期,任中国人民解放军第一野战军政治部主任兼前委委员。新中国成立后,甘泗淇历任西北军区政治委员兼政治部主任,第一野战军副政治委员兼政治部主任,中国人民志愿军副政治委员兼政治部主任,中国人民解放军总政治部副主任。1955年被授予上将军衔。

姜亚勋,1913年11月出生于我县五里堆乡太白冲一个地主家庭。曾就读于湖南省立第一师范学校,后进入黄埔军校学习,1938年12月加入中国共产党。8年抗战时期,与日军进行了殊死战斗,曾参加了“当阳之战”、“长沙会战”、“常德血战”及“衡阳保卫战”。1949年,率领黄材、唐市的农民武装起义,迎来了湖南人民解放战争的胜利。中华人民共和国成立以后,担任过益阳军分区副司令员、常德专署副专员、省水利厅副厅长、省农业厅副厅长以及省政协副主席。2004年1月23日23时,因病医治无效,与世长辞,享年92岁。

姜梦周,1883年11月出生于我县五里堆一个乡村塾师家庭。自幼随父读书。18岁起,就读近邻李藕苏执教的小金陀馆,与同馆的谢觉哉、王凌波、何叔衡志趣相投,结为好友,后来,他们均投身革命,成为著名的共产党人,并称“宁乡四鬚”。1907年秋,考入长沙宁乡驻省中学。1910年武昌起义爆发后,他加入学生军,奔赴武汉作战。1912年春,受聘于宁乡云山高等小学堂,1914年出任该校校长。1921年3月创办宁乡文化书社,推销新书刊,向各校师生宣传革命思想。1922年5月辞去劝学员一职,来到长沙,经何叔衡介绍,进入湖南自修大学学习,并加入中国共产党,成为早期党员之一。同年9月,自修大学附设补习学校开学,他兼任该校教员和管理员。1923年11月,湖南自修大学被赵恒惕政府封闭后,中共湘区委员会为继续培养干部,又筹办了湘江中学,由他担任管理员,实际负责学校的日常全面工作。为了办好这所学校,他付出了巨大心血,不惜变卖家产支持办学。该校培养了一批优秀人才,其中包括一些乡村教师,仅宁乡一县就有28人,“此在湖南教育界为破天荒之第一举”。1927年3月湘江中学停办后,他任湖南省教育厅第三科科长。大革命失败后,改名换姓来到益阳达人工厂,以做工为掩护,从事党的地下工作。1928年10月15日,因叛徒出卖而被捕,受尽酷刑,坚贞不屈,于1929年3月28日在长沙被杀害,终年46岁。

甘泗淇一生,历经了多年艰苦卓绝的国内革命战争、残酷的抗日战争、朝鲜战争,为了祖国人民的尊严、自由、幸福,和夫人李贞一起,出生入死,奋战不息,名垂青史;姜亚勋发动的“黄唐起义”,更是为宁乡人民耳熟能详。尤其是晚年,为家乡西部的水利、农林业作出了突出的贡献。“老战士林场”至今产生一定的经济效益,所展示出的无私奉献精神,震撼、引领着一代代宁乡人民前进;姜梦周宁死不屈的革命精神,也是我们学习的楷模!

闻名遐迩的“姜公桥”,举世闻名的青铜器四羊方尊和人面纹方鼎、炭河古城大禾方国,千古谜团,辉煌荣光,震撼世人。这些,都离不开庞大的宁乡流光公姜氏后裔。

来源:今日宁乡

编辑:陶湘

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2016/07/29/5651662.html