杨正宏(字秀超),生于清朝康熙三十八年(1699),乾隆十七年(1752)迁入宁乡沩山乡沩水源村芦竹坪,乾隆三十九年(1774)殁,享年七十五岁。为宁乡芦竹坪杨氏始迁祖,葬于芦竹坪老屋后面的虎形山下。后裔今多居于湖南宁乡沩山、长沙、湘潭,四川、重庆、浙江、温州等地,人丁兴旺,至今已有264年。1992年,《宁乡芦竹坪杨氏族谱》第六修已印成册。杨氏祠堂修于光绪年间,子孙每年清明、冬至期间进行大规模祭拜。祠堂因年久失修,直到2016年春因大雨垮塌,待修缮。

7月16日,“宁乡族文化”采访组一行采访了宁乡沩山乡芦竹坪杨氏孙杨云生和杨文蔚。

祠堂留下的木窗。

这天,我们起了一个大早。因为距离较远,大家都在车上打盹,不知过了多久,是谁喊了一句:“大家快看,早上的沩山好美!”这时,我们才从睡梦中醒来。隔窗望去,远处是重重叠叠、连绵不断的山峰,山峰青得象透明的水晶,可又不那么沉静。我们的车子奔跑着,远山也象一起一伏的跟着赛跑;有时在群峰之上,又露出一座更秀隽的山峰,象忽地昂起头来,窥探一下,看谁跑得快。有云雾绕山峰,又有山峰戏云雾的仙境之感!

不一会儿,就到了沩山乡沩水源村的芦竹坪杨云生的家,我们下车远远看到一扇很普通的木门,当我们轻轻地推开时,木门还发出“吱吱吱”的声音。抬眼间,便看到了两块历史厚重的匾额,一块是“五世同堂”,另一块是“七叶衍祥”,都是清光绪十六年春御赐。50来岁的杨云生从里屋迎了出来,他告诉我们,这个老屋曾经是杨鼎勋(正宏公第五代子孙)的老宅,这扇木门已有二百多年了。

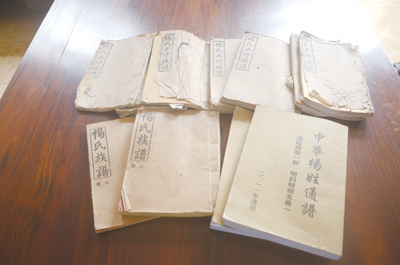

《宁乡芦竹坪杨氏族谱》第六修族谱是杨正宏的第十一代孙杨云生1986年倡修的,他现为黄材水库管理局职工。他告诉我们,杨氏族谱现在保留最早的是光绪二十七年(1901年)修的四修族谱,而五修族谱在民国二十二年(1933年),六修族谱是1992年。他说,在二十世纪三四十年代,族谱多数被烧毁,加上近六十年来未续修,族情、亲情都变得很淡漠,使宁乡芦竹坪杨氏族人寻宗问祖无觅处,甚至上问三代不知宗。

此次修谱,因距五修族谱时间长达近六十年,旧谱残存无几,难于借鉴,幸好族人杨荫桂还完整保存五修族谱可以查考。杨荫桂的儿子杨锡璜是杨云生的叔公。他告诉我们,杨锡璜是教书先生,在文化大革命期间,为了保护族谱,便把族谱放在烟叶里捆绑起来,这样不仅不会让外人发现,而且还不受虫蚁侵袭。杨锡璜1989年过世,享年79岁。杨锡璜过世后便交给儿子杨石仲,他谨遵父亲教诲,为保护族谱,每年都拿出来晾晒。现在百多年过去了,族谱还像新的一样。

虽然有五修可以查考,但是此次修谱跨越时空大,族人生娶、殁葬、迁徙难于考究,因此做了大量的调查工作。参加修谱的人员年龄偏大,文化程度不高,而且都不会使用电脑。登记、造册、编排、撰写资料都只能用手写。一份资料、一篇文稿、一张房表,修修改改,一遍不行,重抄一遍、两遍、三遍,甚至多达四、五遍,编排整理直到大家满意为止。大家任劳任怨,只求完美。编修人员白天走访调查,晚上整理成册,夜以继日的操劳。历经六年,六修族谱编辑出版成功。

杨云生说,族谱是一个家族的发展史。一个家族要发展壮大,除需要雄厚的物质条件外,还需要足以“强宗固族”的精神条件,而良好家风的形成,正是这种精神条件的基础和内容之一。族谱中所保存的家规、家训以及治家格言等,从一开始就以积极、进取的人生价值和社会价值态度来讨论家庭环境和家庭氛围的建设。族谱是记载一个家族的世系繁衍及重要人物事迹的书。而且族谱是一种特殊的文献,就其内容而言,是中国五千年文明史中具有平民特色的文献,记载的是同宗共祖血缘集团世系人物和事迹等方面情况的历史图籍。族谱属珍贵的人文资料,对于历史学、民俗学、人口学、社会学和经济学的深入研究,均有其不可替代的独特功能。

族谱研究的另一现实意义是通过家谱研究,满足沩山以外炎黄子孙“寻根谒祖”的需求。“树高千丈,叶落归根”。沩山以外的子孙看到祖国繁荣昌盛,欣欣向荣,欣喜之情溢于言表。他们纷纷回到家乡寻根谒祖,探亲访友,慷慨解囊,投资家乡的经济建设。家谱作为一个家族血缘关系的总记录,将杨氏子孙紧紧连在一起。

杨氏祠堂 承载史诗

了解宁乡芦竹坪杨氏的渊源后,我们便在杨云生现居住的祖屋里转悠,发现他家是砖木混构,穿斗与抬梁木构架,小青瓦盖顶,外檐饰砖瓦质翼角,整个建筑高大庄重,具有一定的气势。同时,我们也发现他家同古代的祠堂设计有点类似,不仅是一个四合院,还有回廊,房子设计精美,每间房间都古色古香。看出了我的疑问,杨云生说:“我现在这个家是凭着小时候的记忆,照着对面的杨氏祠堂复旧修建的,耗时三年多。”

杨氏祠堂在杨云生家的对面枫树湾,据族谱记载,是杨鼎勋(字羲卧,杨正宏的第五代孙)倡修的,他曾告诫后人,祠堂建在始祖墓前,宛如先人在上。

杨云生回忆,当时的祠堂与我屋里的建筑风格是一致的,一个四合院,有大大小小13间房和一个回廊。祠堂的槽门非常高大壮观,有一层楼高,因族上有人为官,又由于当时人数不多,只有几百人,所以当时不叫祠堂而取名为杨氏家庙,建于光绪年间。后来人丁兴旺,便把家庙改成杨氏祠堂。旧时为族上学校,解放后,在祠堂开设学堂。再后来,把祠堂的一半划给了杨氏一户人家,该住户的三个儿子长大后在外面盖了房子,全家迁移,祠堂也就无人照看。今年的大雨一落,只留下一扇木窗和房梁、石墩等。很多杨氏族人都希望把祠堂重建起来……

我们采访组在第六修族谱中看到:祠规六则,一是每年祭祀要在清明和冬至定期祭祀,打扫祠堂;二要各房都要选出一人管理祠堂,不得推诿;三是族谱每年都必须拿出来晒,以免侵蚀;四是祭拜的后人必须要衣冠楚楚,不能酗酒,不能大声喧哗;五是祠堂清净严肃之地,祠堂内的一切祭拜祖先的器皿不要乱摆乱放;六是登记的账簿要收存在祠堂内,不许移动。可见,祠堂对杨氏子孙来言,是非常严肃,也是非常受族人重视的。

在杨氏祠堂的对面有一棵要三个成人才能抱住的柳树。这棵柳树枝繁叶茂,面朝祠堂,背靠大山。它希望族人们都能落叶归根。

杨云生说,中国是一个有着悠久历史的文明古国,其传统文化源远流长。祠堂文化作为中国传统文化的一部分,在文化、民俗、政治等诸多领域都具有十分重要的研究价值和现实意义。

建立祠堂,供奉祖先牌位,举行祖先祭祀,对于宗族来说有着特别重要的意义。清人说:祠堂之设,所以尽报本反始之心,尊祖敬宗之意;实有家名分之首,开业传世之本也。康熙四十四年(1705)浙江会稽《顾氏族谱》卷二《祠堂例禁》。这里指出了很重要的一点,即:设立祠堂的目的,是为了满足宗族成员的报本反始之心和尊祖敬宗之意,换言之,祠堂所象征的,就是这一个心和这一个意,两者是相通的。通过对祖先世系的追溯来探求自身肉体、精神和文化的根,这是报本反始;不仅在肃穆的仪式中祭神如神在,而且在日常生活中,将祖先的遗训和祖先的恩德当作无声的至高命令,时刻感觉到祖先神灵的呼唤,诚心诚意地尊崇着祖先正体的延续者(宗子),这是尊祖敬宗。前者体现的是宗族的历史感和归属感;后者体现的是宗族的道德感和责任感。这四种心理追求构成了宗族整个意识形态的支柱。祠堂的建成,之所以能够成为宗族实现整合的标志,就是因为它以浓缩的、象征的形式,把原先不无虚幻的心理感受显现了出来,使之成为一种现实的力量。

以国为家 启迪后昆

杨文尉、杨云生同时告诉我们,宁乡芦竹坪杨氏历史悠久,源远流长。不论朝代更替,不论岁月如歌,总不能忘本,要有为国为家的光荣传统。

据《宁乡民国志·先民传》介绍,始迁祖杨正宏第五代孙杨鼎勋与刘典(字果敏),咸丰九年倡办团练,曾国藩委带亲兵营,鼎勋与刘典称之左右两路军,屡立战功,官至浙江温州补用道台,赏二品衔。清光绪二十六年卒后葬县城大西门坳上龙头山(现文化超市),后改葬大成桥境内。

鼎勋长兄:俊勋(字仙舫),太学士,三十二岁卒,葬沩山。

鼎勋弟:松林(字仙英),膂力过人,咸丰末,投左宗棠部下,转战鄂、皖、闽、浙各省,累功保参将,赏戴花翎。松林感宗棠知遇,益自奋,身中枪子,体无完肤,战浙江余杭,卒于富阳营次,年二十七,葬沩山。

鼎勋子:子煐(字文雄),宽厚爽直,才华横溢,考入知县。

杨文尉、杨云生屈指算着说,从明朝杨士奇孙杨明钊是第三代;从杨明钊到清朝沩山芦竹坪的始迁祖杨正宏又是第六代;从杨正宏至杨鼎勋是第五代。从明朝重臣的杨士奇,到安化的县丞杨明钊,以及清朝的杨鼎勋等,他们都是以国为家,启迪后昆。当一个又一个历史时代的过去,新的时代总离不开历史家族文化的传承,他们后人一定会接住这根接力棒,在各个领域尽显才华。

比如,始迁祖杨正宏第十一代,即杨鼎勋第六至第七代孙杨礼平,四川重庆大学研究生毕业,后供职湘钢集团任总工程师。

杨雨,上海财经大学研究生毕业,现上海平安集团供职。

杨令鹏,武汉大学研究生毕业,在新加坡新科研供职。

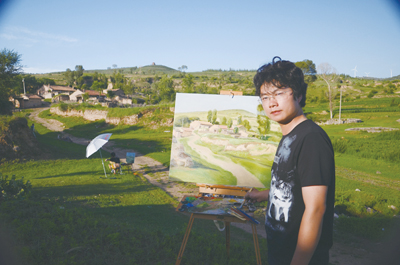

杨勃,中国艺术研究院研究生毕业,著名中国青年油画家。1982年生于湖南宁乡。2001年考入广州美术学院油画系,2002年,获广州美术学院素描奖学金,2003年广州美术学院第七届素描大展,获优秀作品奖。代表作品:《醉曲》、《再忆林徽因》、《穆希娜的记忆-你从远方走来》。他的作品《手相》、《凝固的记忆》编入《中国当代艺术作品年鉴》。2010年参加“青春时光”亚洲新锐写实艺术家优秀作品提名展。赴欧洲各国进行艺术考察,随杨飞云先生赴俄罗斯进行艺术交流学习,同年,作品《花甲》参加2010“交通银行·时代杯”中国青年写实艺术大展。2012年:应深圳弘法寺邀请为本焕长老绘制肖像《本焕老和尚行愿大千图》。

杨冠腾,现就读医学研究生。

总之,宁乡沩山芦竹坪杨氏子孙,自始迁祖正宏第十代以来,其大学生占同辈40%左右。人才的辈出离不开他们的家训的延续。当我们拜读他们的家训:

急公上 敬祖先

敦孝友 肃壶仪

训子弟 勤生理

崇节俭 务公储

重文学 诫争讼

黜邪教 存厚道

这朗朗上口而又深远厚重的家训,时刻激励着族人不断奋发向上,砥砺前行……

始祖正宏公墓。

来源:今日宁乡

作者:文/图 宋秀闺 刘淑兰 魏枫

编辑:陶湘

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2016/08/05/5651543.html