西风吹短发,复此渡长桥。

木落波空阔,亭孤影动摇。

徘徊念今昔,领略到渔樵。

傥有山中隐,凭谁为一招。

唐朝宰相广东曲江张九龄的弟弟、四川节度使九皋公十四传至宣公(即南轩公),宣公七传到继斌公。继斌公,字廷芳,地方官推荐到京城当教官,因当时兵荒马乱他没有去,于明朝洪武年间,就在现在的宁乡横市镇的长桥定居下来。继斌公五传到锡、铙二公,锡公有三个儿子,长子乾公,迁到四川去了(失联),次子坎公,后裔在横市、老粮仓一带繁衍,三子艮公,后裔在黄村、大蒿溪一带繁衍;铙公只有一个儿子叫宪公,后裔在黄材镇的松坑、朱村,井村一带繁衍。据说,大凡宁乡的张氏,都是张栻的后裔。宁乡长桥张氏只是其中的一支。

族人情长 合力修七谱

近日,记者在微信圈刚好看到一则张氏宗族联谊会寻亲的消息,于是与该联谊会会长张育文联系,张育文是一个很热心家族事务的人,对于记者提出的采访要求,他很高兴地接受。当即从沅江驱车赶到县城,被约的其他宗亲也陆续赶到。一见面,张育文就热情洋溢地给记者讲述起来。

2015年8月,记不清是什么年代祖先从宁乡长桥迁徙到沅江的张育文,带着家人来沩山漂流,返回横市镇太阳村的时候,在一个老兄请吃饭的时候,问起老兄谱修得怎么样了,老兄就拿出半成品谱出来看,张育文发现老兄他们确实为谱做了一些实事,但是没有修好,就将谱带回了沅江,准备自己修。

这一年9月3日,是反法西斯胜利70周年,张育文说:“我没有观看电视里播出的大阅兵,开车载着我叔叔、老弟,从沅江出发,早上5点钟就到了横市镇,天还没有亮,我们在吃早餐的档口问老板,长桥到底在哪里?回答是在长桥坳。到了长桥坳,回答我们询问的老人,也姓张,不过,他是九龄公的后裔,但他叫我们去找附近的张国联,一问,就碰到了后来你采访的张为成,当时他坐在禾场边,如是就和他聊起来,他拿出他们新修的族谱给我看,我发现里面没有我们这一房人的资料在里面。怎么办呢?我们如是往老粮仓镇湾田冲跑。找到了该村的老支部书记张继元家,可惜他不再,他的家人于是就带领我们到了黄村镇的月山。在路上,我打电话给黄材的族人张喜平,在他家吃了饭,才踏上月山的路途。在一族人家打听到,该族人曾经有一本老谱,在建房子的时候,放在一个木桶里,被雨淋湿了,后来就丢了。我们好失望,又折回湾田冲,还是没有寻找到记载着我们那一房人的族谱。之后我们便去了铁冲,在那里折腾了许多天,来来回回跑了10多次,功夫不负有心人,最后,我们的愿望终于实现了。”

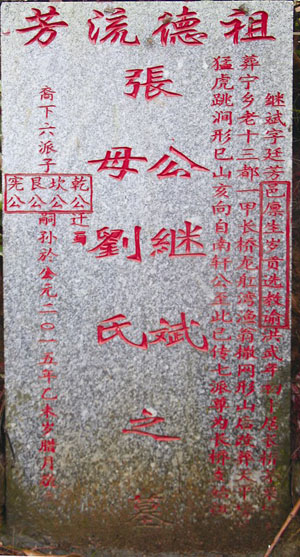

张育文介绍,2015年腊月21日,他们集会到宁乡县城,各房代表召开了宁乡长桥张氏宗族联谊会预备会,开了一天,组建了宁乡长桥张氏宗族联谊会,选出了会长、常务副会长,各房房长任副会长,设立了秘书处、财务处、族谱编修处、法律顾问处,还设立了监察组,会长负责制。都是按照组织机构的原则来操作的。腊月22日,宗亲们到了横市镇,隆重纪念一派祖继斌公诞辰660周年。洪武年初,继斌公卜居长桥茅栗铺,葬宁乡老十三都一甲长桥龙舡湾渔翁撒网形山,后毁,改葬现横市镇天平村猛虎跳涧形山。宗亲们为其竖立了一块墓碑。当天也正式成立了宁乡张氏宗族联谊会。会后,大家为重病在身的族人张国伏组织了募捐,有的捐了300元,有的捐了100元,共捐到资金3000多元。

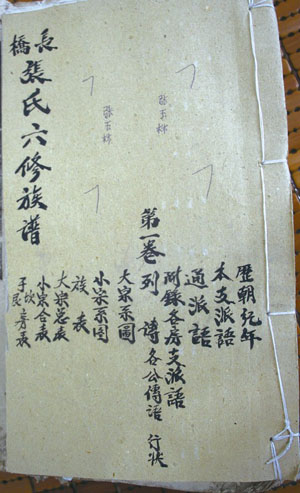

2016年正月初四,张氏宗亲们又集聚到了县城,召开了宁乡长桥张氏宗族联谊会第二次会议,主题是“宁乡长桥张氏宗族联谊会七修族谱第一次会议”,制定了年度工作目标。

张育文又讲到之前修的谱,参差不齐,有的房修了谱,有的房没有修。资料不齐,修得不好。为了这次七修族谱,几个负责的到了各大房,做了很多工作,大家终于统一思想,达成以下共识:一、一旦七修谱,就要修好;二、统一堂号,为“清河堂”;统一族训,即禁止混乱交易,胡作非为、不交国税、乱交朋友、乱打官司、懒扫坟墓、荒废事业、不尊敬父母和不讲礼貌等等;三、统一派语,树40个字,1000多年后,子孙坐在一起,还是一家人。修谱的资金来源,采取捐款的方式,不摊派,不收人头费,捐200元,送一本房谱;捐500元,送功德;捐1000元,送一套老谱;捐2000元,送照相;捐5000元,送两套谱,上功德,照全家福。在今年的10月份,将再次开会,到那时,七修谱的事基本上是扫尾了。

父子相守 大爱系苍生

为了拍到继斌公和南轩公的墓,就在与张育文分手后的第三天,记者驱车来到了横市镇老街,见到了张氏宗亲张为成,通过交谈,得知张为成在街上经营着一个塑料厂。热情的他,随即带我们来到了离街约五里远的天平村猛虎跳涧山头,他说,要不是山上长满了树,看上去,整个山头就像一头伏在地上的老虎,尾巴、爪子、身子、头,很像的,而山下的一口长方形的池塘,已有数百年的历史了,所以,“猛虎跳涧”由此得名。

对于大部分宁乡人来说,官山并不陌生,它是雪峰山的余脉,而据张育文说,四川绵竹有关张栻家族的老谱称之为“衡山脚下”,其实,这种说法是不对的。官山当初叫龙塘,就是因为张栻父子埋到龙塘以后,皇帝御赐了一块“大小文武官员至此止步下轿”的石碑,使得龙塘名声大震,于是,改叫了官山。

我们没有到过官山,所以官山显得格外的神秘。张为成特地邀了几个族人,载着我们朝官山飞奔而去。车子一出黄材集镇,进入巷子口地段,山路崎岖不平,又陡又峭,窄窄的两车道,从拐角突然冲出的车辆,颇为惊险。我知道有个官步桥,但不知道在哪里,应该是我们拐入官山的那一条水泥桥吧。当我们一步步登上南轩墓的时候,回眸间,只见对面的青阳湖水碧波荡漾,沙洲上,一头水牛伏在草地上嚼草,旁边一只雪白的鹭鸶伸着长长的脖子,围着水牛走来走去。水牛与鹭鸶和谐相处,相随相伴,如同知己。而当我们面对相隔不过50米的南轩、魏国公张浚墓的时候,我们也浮想联翩,这远离故乡的父子,到死也要长眠在异地他乡,多年父子如兄弟,父子二人默默地相守着日出日落,年年岁岁,世代更替,真是情深义重。想当年,魏国公金戈铁马,叱咤风云,拼死抵抗来犯之敌金兵,何等威风。最后因金兵未退,壮志未酬,无颜面对绵竹的江东父老,而不愿魂归故里。而儿子张栻,在湖湘大地广播经学,培养了无数学界翘楚,逝后也陪伴在父亲身旁。也许,父子二人穿越千年的历史时空,读懂了毛主席的诗句“青山处处埋忠骨,何须革马裹尸还”。

不是吗?具有抗金护国伟大理想的魏国公,他心中容纳的本来就是广袤的中原大地,自己的尸首埋在绵竹与埋在宁乡又有什么区别呢?

学之所就 足以名于一世

张氏族人丁兴旺,历代名人辈出,几乎涉足各个领域,名播九州。张仪,战国时魏国大梁(今河南开封)人。政治家、外交家、谋略家。鬼谷子门生;张良,字子房。汉初名臣,政治家、谋略家。汉初三杰之一;张苍,西汉丞相,封北平侯;张耳,楚汉战争时被项羽封为常山王;张衡,中国东汉时期伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家;张九龄,政治家,文学家、诗人;张果老,唐代道士,八仙之一,唐代诗人;张继,唐代诗人,著《张祠部诗集》,代表作《枫桥夜泊》;张居正,明代政治家,改革家。中国历史上优秀的内阁首辅之一,明代最伟大的政治家;张三丰,宋武当道士,所创太极拳术,闻名当时,其法传于后世,称内家拳,又称武当派;张之洞,大学士、军机大臣、封建大吏。中国民族工业、重工业主要奠基人,为中国高等教育做出了巨大贡献。

近代有张作霖、张自忠等等。

我们在来官山之前,就在网上搜索了一下张栻的词条,如此之多,数也数不清。甚至连张浚张栻各种学术研究会、研讨会也层出不穷。可见,其影响直到今天仍然何等地深远。

张浚,字德远,汉州绵竹(今属四川)人,唐朝名相张九龄弟张九皋的后裔,父亲名叫张咸。南宋宰相、抗金派领袖、民族英雄。宋徽宗政和八年(1118年)中进士,历枢密院编修官、侍御史、知枢密院事、川陕宣抚处置使、尚书右仆射同中书门下平章事兼知枢密院事都督诸路军马等职。隆兴元年(1163),封为魏国公。隆兴二年八月﹐病卒,葬衡山脚下龙塘源(宁乡官山),赠太保,后加赠太师。乾道五年(1169) 谥 忠献。著有《紫岩易传》等。

张栻(1133~1180)字敬夫,又字乐斋,号南轩,世称南轩先生,南宋汉州绵竹(今四川绵竹县)人。中兴名相张浚之子,南宋著名理学家,湖湘文化集大成者。

张栻极其推崇周敦颐的《太极图说》,以“太极”为万物本原,主张格物致知,知行互发。在知行关系上他认为“始则据其所知而行之,行之力则知愈进,知之深则行愈达,行有始终,必自始以及终。”“盖致知以达其行,而行精其知”(《论语解·序》)。曾创建城南书院,主持岳麓书院,并先后在宁乡道山、衡山南轩、湘潭碧泉等书院讲学,名噪一时。他的弟子胡大时、彭龟年、吴猎、游九功、游九言,都是湖湘学派巨子。

张栻反对学校成为科举的附庸,主张以儒家的政治伦理去教育和培养修齐治平的人才。在教育方法上,认为学习必须循序渐进,“使学者知夫儒学之真,求之有道,进之有序,以免于异端之归”。反对学习上的好高骛远,在学与思的问题上,主张“学思并进”。朱熹称他“学之所就,足以名于一世”。

据悉,宁乡将在西部巷子口镇官山规划建设南轩生态文化园,该园是沩山国家风景名胜区的重要组成部分,是以国家级重点文物保护单位张南轩父子墓为核心,集山川、湖泊和历史人文景观三大资源于一体,适合休闲体验、寻根问祖、生态旅游的项目。该景区还有数百亩映山红林和数百亩野生猕猴桃林,以及上万亩次原始森林、沩水的南源官山河等天然生态景观和资源。按照规划,当地会将这些天然景观进行整合,并做大做强。如将现有的映山红林和野生猕猴桃林扩大到上千亩,在南轩父子墓前恢复当年的南轩书院等。

南轩文化,又将得以大放异彩。

来源:今日宁乡

作者:文/图 魏枫 刘淑兰 宋秀闺

编辑:陶湘

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2016/08/31/5650991.html