宁乡网—今日宁乡讯(记者 宋秀闺 通讯员 章雅丽)

当前正值冬季,气温较低,昼夜温差大,空气干燥,是呼吸道疾病的高发季节,许多儿童、成人纷纷中招。朋友圈里看到最多的是“医院里不分白天黑夜人都这么多!”“孩子感冒发烧都一个星期没去幼儿园了”“这几天头疼,发热,咳嗽,一身都没劲,难受”……

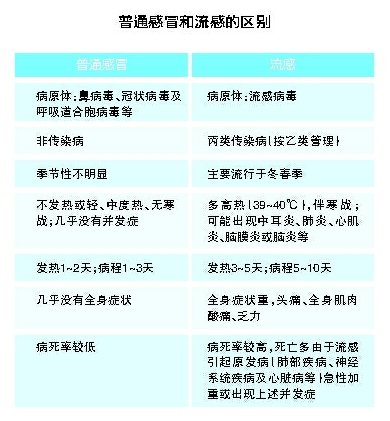

据市中医医院儿科主任、主治医师喻昭乾介绍,冬季是呼吸道疾病的高发期,市民需要区分好普通感冒和流感。他提醒广大市民,要注意饮食环境卫生,应经常开窗通风,保持室内空气流通和清新,同时做好保暖工作。

儿科就诊人数增多

记者从市中医医院了解到,进入冬季后,市民呼吸道病例增多,特别是儿科门诊量增加明显。

“哎,开始是头昏,发吐,喊头痛,接着就是发高烧,都烧到了39度多,吓死个人。”在儿科等候区,市民李大姐和丈夫带着5岁的儿子在医院输液,从8号开始,孩子已经连续输液两天,到现在情况才逐渐好转平复。

而类似李大姐儿子的情况,在等候区还有很多。

喻昭乾告诉记者,今年的流感比往年稍微高一点,医院儿科门诊一周接诊近600人/次,70%上以上属于呼吸道感染。医生介绍,呼吸道疾病本身就可能出现高烧、流涕、咳嗽、呕吐等症状。

据介绍,流行性感冒,简称流感,是由季节性流感病毒引起的急性呼吸道传染病。流感每年在世界各地均有传播,在我国北方通常呈冬春季流行,南方有冬春季和夏季两个流行高峰。不同年份会呈现不同程度的流行水平波动。

流感高发期间,学校、幼托机构、养老院等人群聚集场所应当加强通风、消毒等措施,做好健康监测工作,一旦发现聚集性疫情,要及时报告辖区疾控中心。

专家介绍,流感样病例指发热体温高于38℃,伴咳嗽或咽痛之一者。流感潜伏期通常是1-3天,主要症状为发热、头痛、鼻塞、流涕、肌痛、乏力、咽喉疼痛、咳嗽,可能有胃肠不适。发热通常持续3-4天,疲乏虚弱可达2-3周。当市民出现发热、咳嗽、头痛、乏力症状时,应及时到医院就医,早期尤其是48小时内应用抗流感药物能显著降低流感重症和并发症的发生率,但应该在医生指导下用药。

医生同时提醒,由于大多数孩子得的是常见病,请家长们改变就医习惯,流感等普通疾病可选择就近治疗,尽量在家休息,不仅有利于患儿自身的康复,也能够避免传染他人。此外,尽可能增强自身体质,多户外运动、均衡饮食、保证充足的睡眠时间、多喝开水等,都能预防疾病。

儿童和老年人是流感的易感人群

专家告诉记者,季节性流感的特征是突发高热,咳嗽(通常是干咳),头痛,肌肉和关节痛,严重身体不适(感觉不适),咽痛和流鼻涕。咳嗽可以很严重,可持续两周或两周以上。多数人在一周内康复,发热和其它症状消失,无需就医。但流感可在高危人群中造成严重疾病或死亡。从感染到发病的时期称为潜伏期,约为两天。

“每年的流感流行可严重影响所有人群,孕妇、儿童、婴幼儿、老年人、慢性病患者和医务人员,流感对这几类人群危害尤为严重。”喻昭乾说。

记者从市中医医院了解到,季节性流感很易扩散,流感在人与人间传播能力很强,可在学校和疗养院等拥挤场所迅速传播。当已感染者咳嗽或打喷嚏时,含有病毒的飞沫(即传染性飞沫)进入空气,将病毒传给周围吸入这些飞沫的人。病毒还可通过感染病毒的手来传播。为了预防传播,人们应在咳嗽时用纸巾掩住口鼻,并经常洗手。

我们该如何远离病毒

1 注意个人卫生

勤洗手——使用肥皂/洗手液,并用流动水洗手,能防止细菌、病毒的传播和感染,尤其是去过公共场所等人群密集的环境或双手接触呼吸道分泌物后,应立即洗手。

此外,在打喷嚏或咳嗽时也应用手帕或纸巾掩住口鼻,避免飞沫感染他人。

2 注意开窗通风

一进入冬季,气温变冷,大家就开始对开窗通风格外抵触。尤其是近年来雾霾频发,愿意开窗的人就更是少之又少,殊不知,正是这些因素,才给病毒的传播创造了绝佳的条件。

3 增强抵抗力

抵抗力好了,疾病自然就不容易找上门了。加强体育锻炼、保持充足睡眠都是我们熟知的增强抵抗力的好方法,但是很多人却忽视了,抵抗力还可以通过“吃”来补充。

比如洋葱和大蒜,就具有强效的杀菌消毒功效,可以帮助人体预防流感;白萝卜含有大量的有机硫磺化合物和丰富的维生素c、微量元素锌,能提升人体的抗寒能力。

4 穿衣适度

冬天的穿衣也是一门讲究,过多过少都不好。首先,我们都知道,在大冷天穿衣过少会很容易着凉受寒,让感冒有可乘之机。

但穿太多太厚又会经常出汗,出汗后风一吹反而更容易着凉。所以,穿着适量,并随身带着一件外套,根据环境和场合适当加减是最好的办法。

病毒在外界的生存能力很差,它们怕阳光中的紫外线、怕洁净、怕干燥,在新鲜的空气中病毒会很快丧命。所以学校或居家环境中经常开窗通风,能够很大程度上降低流感传染的风险。

当然,增强抵抗力最重要的还是要均衡饮食、加强锻炼、避免过度疲劳,而多喝水也是一种很不错的保健方法。

来源:今日宁乡

作者:宋秀闺 章雅丽

编辑:陶湘

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2018/01/11/5639673.html