一个人26岁的时候,在做什么?放在现在,可能是刚步入职场,满怀憧憬地准备干一番事业;也可能徜徉书海,专攻学术。更可能背上行囊,四海为家,行万里路阅万卷书。无论怎样,26岁都是美好的青春年华,人生充满了无限的可能。可是放在那个黑暗的年代,有些人的人生在26岁那年,却戛然而止。他本可以安稳过一生,却舍身忘我,将青春与热血奉献给了党。他被反动派严刑拷打50多天,受尽折磨,却始终坚守党的秘密,用生命书写了一位共产党员的忠诚。

一

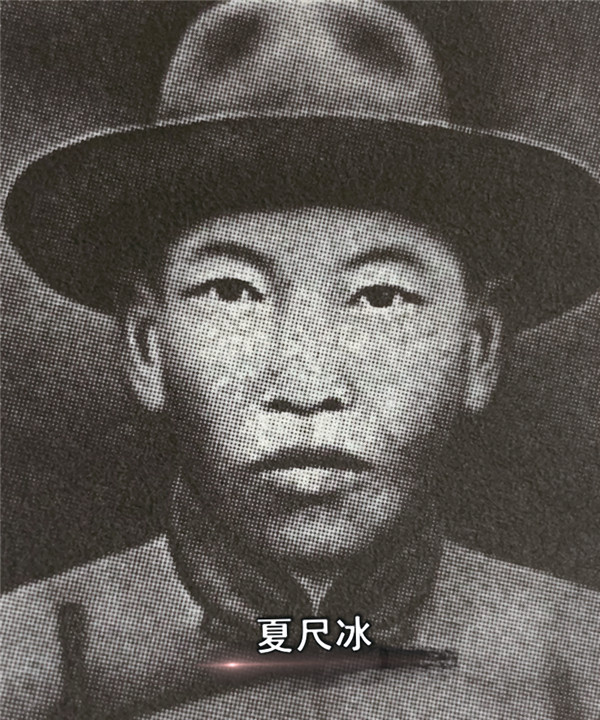

蓝天碧水,炊烟袅袅,龙田镇横岭村优美的田园风光,如同一幅宁静的水墨画,让人忍不住驻足。在这片土地上,长眠着一位烈士,他就是夏尺冰。1905年,夏尺冰在这里出生。他13岁丧母,其父夏果雅以教书为生,日子过得很是清贫。

烈士夏尺冰的亲侄子夏宇松说:“夏尺冰是我的亲伯父,我祖父叫夏果雅。我祖父和何叔衡是拜把兄弟,他们两个人的老婆同年怀孕,于是将肚子里的两个孩子指腹为婚。”

受进步思想影响,夏果雅积极参与沩山起义。当时夏尺冰才15岁,因与何家关系亲厚,从那时起,夏尺冰便由何叔衡一力照顾、教养。1920年,何叔衡送他到云山学校念书,之后,入宁乡甲种师范学校就读。夏宇松说:“在甲种师范就读的时候,夏尺冰学习上很刻苦,另外受进步思想的影响,他积极参加学校的各项爱国运动,如抗洋货、打击洋鬼子等,成为了学生会领导人之一。听我母亲说,我伯父是何叔衡特别看重的女婿。”

从“甲师”毕业后,夏尺冰又参加了进步青年组织的同乡会,他深入基层,善于联系群众,活动能力强,让何叔衡很是欣慰。“郎如半子”,何叔衡将夏尺冰当作亲生儿子一般看待,俩人时常交流,对他的革命行动给予了很大支持。1924年,在何叔衡的影响下,夏尺冰加入了中国共产党。1925年,他被派往黄埔军校四期学习。那一年,他刚好20岁。

从黄埔军校毕业后,夏尺冰立即投身于北伐战争,在国民革命军第八军任营指导员。后升为唐生智部队的团党代表。之后,部队在河南漯河与奉军展开激战。夏尺冰带领部队,英勇奋战。

1927年大革命失败后,夏尺冰被迫离开部队回到长沙。半年后,湖南省委将他调至省巡视员一职,到各地了解和检查工作情况。这一年多时间里,夏尺冰多次到上海、武汉等地执行任务,他扮作商人、老百姓等,千方百计地完成了党交派的每一项工作。

二

1927年秋,经组织批准,夏尺冰与何叔衡的女儿何实山成婚。在严酷的白色恐怖统治下,夫妻俩聚少离多,各自为革命奔波。在何实山对夏尺冰回忆一文中,她曾这样写道:“不管党组织交给什么艰巨任务,他从来不避艰险,不怕困难,对工作总是充满信心,想尽一切办法去完成”。俩人虽是夫妻,但有关党的重要机密,夏尺冰从未向妻子吐露过半点,足见他的忠诚。

1927年至1930年期间,工作出色的夏尺冰被多次委以重任,他先后担任了宁乡县委书记、共青团湖南省委书记等职。1930年秋,夏尺冰被调往江西莲花县任中共湘东南特委书记,一到任,他就觉察到了当地形势十分复杂。龙田文史调研员廖秧坚说:“他一到那里就感觉形势不妙,发现有反对朱德和毛泽东的标语,他觉得这个形势很有必要向在上海的领导汇报。”

当时,中央提款委员陈刚要由江西去上海汇款,夏尺冰便与陈刚商量一道走。1931年春节过后,他们将零散的黄金化成金条捆在身上,以便携带。二人从莲花出发,跋山涉水,日夜赶路,到达了湖南醴陵。恰在这时,前来接应陈刚的交通员被当地反动派给抓走了。夏尺冰当即决定,参与营救。原宁乡十中校长罗军政介绍说:“夏尺冰组织二三十个人组成农民自卫队去营救陈刚,并利用半夜使用奇袭的办法把他给救出来了,然后他们俩个人迅速把这笔款子安全送到了上海。”

后来何实山在文章中提到了这件事情,并给予了充分肯定。“这场斗争的胜利,主要是尺冰熟悉当地农民并能大胆果敢的指挥,否则,交通员救不出来,往上海送金子的任务也很难完成,甚至可能给党的事业造成更大的危害”。(摘自何实山《他是一位宁死不屈的共产党员》)

龙田镇横岭村。

向党中央汇报完工作后,中央让夏尺冰在上海治病休养近两个月。据何实山回忆,1931年3月,夏尺冰返回苏区莲花县。途中因交通员叛变,夏尺冰于4月24日在长沙被国民党逮捕。罗军政说:“反动派知道夏尺冰的岳父是何叔衡,是共产党的要员。反动派想通过他了解何叔衡和当时中央机关所在地的要员的信息及一些秘密资料,对他进行严刑拷打。夏尺冰那个时候才二十六岁,但无论他遭受着什么样的酷刑,他都很坚决,没透露半点关于共产党的信息。”

夏尺冰的坚贞不屈,彻底触怒了反动派。5月16日,被关押了50多天的他被杀害于长沙小吴门,年仅26岁。临刑前,夏尺冰宁死不屈,大义凛然,他高呼:“打倒反动派!头可断,血可流,共产主义不能丢!”反动派将他的头颅悬挂于小吴门城楼,尸体则抛于马路之上。

当时,有正义感的同乡为夏尺冰的坚毅所折服,他们冒着生命危险,收殓了烈士遗体,并将他带回了老家龙田镇横岭村。夏尺冰遇难的消息传来,乡亲们悲痛万分,为他举办了隆重的追悼会。乡亲们为英雄修坟树碑,让他魂归故里,长眠于家乡的土地。

在夏尺冰英勇就义时,妻子何实山被关押在上海,尚不知情。直到出狱,她才得知丈夫牺牲的消息。廖秧坚说:“夏尺冰牺牲以后,何叔衡忍痛劝慰她的女儿说,‘尺冰不是庸庸碌碌地老死在病床上,而是为革命牺牲在马路上,他是光荣的’。”谢觉哉在民国34年1月9日写道:“尺冰同志是一位很前进的青年,牺牲的前几个月到上海与我谈湘赣边的土地革命,他很有兴趣和把握。尺冰同志死得很勇敢。”这是两位老前辈对烈士的高度评价。

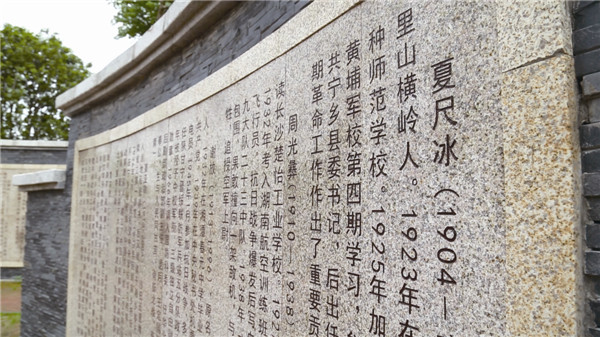

市民廉政文化公园碑刻。

就像妻子何实山写到的那样:“在夏尺冰短暂的一生中,他为党为人民做了他应该做的事,他英勇战斗,坚决完成党交给他的每一项任务,在狱中,他受尽拷打,始终坚贞不屈,他用生命实践了他的誓言,直到为党流尽最后一滴血”。26年太短,但他的坚毅果敢,宁死不屈的革命精神,将如同高峻挺拔的扶王山、奔腾不息的沩江水一样,永不褪色,永不干涸,长存于人们心间。

撰稿:喻梦霖

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生 文国旺 黄沃若 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:喻靖

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2019/07/22/5731253.html