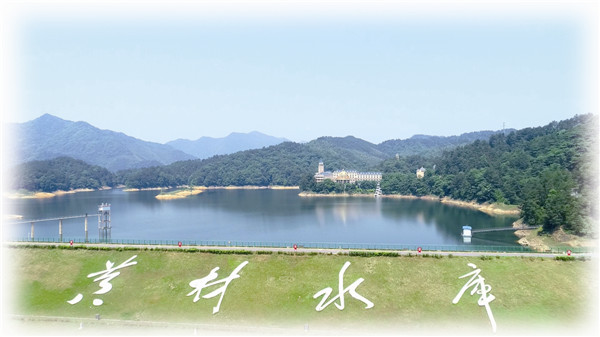

说到黄材水库,咱们宁乡人肯定都不陌生。它横跨黄材、沩山、巷子口三个乡镇,涉及水面1.5万亩,总库容1.53亿方,是全国三大土坝工程之一,与北京十三陵水库齐名。可是你知道当时为什么会选择在黄材修建水库?水库由谁修建?建成后又发挥了哪些重要的作用呢?今天让我们一起回到那段激情燃烧的岁月,了解黄材水库的修建历史。

一

“百日大旱昔曾有,大旱丰收昔所无。凿井拦江千递水,穿岩越岭百重渠。群知六畜猪为首,从此高山谷有余。闻到故乡河改道,乘舟归去看蔬鱼”。1960年,时任最高人民法院院长的谢觉哉与中宣部副部长徐特立来到宁乡,当他们看到宁乡人民热火朝天修建黄材水库的场面时,谢老深受鼓舞,当场创作了这首诗。正如谢老诗中所写的那样,黄材水库建成前,沩水流域灾害频繁,旱灾、洪灾时有发生,百姓苦不堪言。久而久之,根治沩水、兴利除害成了沿河两岸人民最迫切的需求。经过对沩水上游的水文特征和地势地形的多方勘探,最终将黄材水库主坝坝址定于黄材镇以西3.5公里的铁山,坝基横卧在卦蚌山和寨子山之间。

原长沙市黄材水库灌区管理局党委副书记黄泽平说:“黄材水库的地理环境造就了这个地方,水库原来是一条河,两边都是高山,海拔也比较高,所以蓄水量比较大。而且当时这个地方人员比较稀少,占用的耕地面积也比较少,所以多种原因,把黄材水库的位置定在了这里。”

经过查勘、复测、报请上级部门同意后,1958年4月,黄材水库工程指挥部正式挂牌成立。陈春毓是最早参与修建黄材水库的工人之一,早在1957年,陈老就因为会使用土炸药放炮,从灰汤调到了黄材,为水库建设做准备。

黄材水库工地技工团石工连爆破员陈春毓介绍道:“1957年,我被调到黄材,为水库建设作准备。当时那一批的工人只有几十个人,都是做筹备工作的,像木工就是去建仓库、建宿舍的。”

二

一切准备就绪后,1958年5月5日, 黄材水库工程指挥部吹响了开工的号角。从宁乡、益阳、望城调集的3.5万人奔赴黄材水库工地,浩浩荡荡的建设大军从四面八方涌进黄材古镇,在主坝周围安营扎寨,蔚为壮观。

黄材镇居民沈福先说:“当时是叫大兵团作战,三个县以公社为单位,为一个团,军事化管理。为了早日建成黄材水库,我们那是没日没夜地干。”

黄材水库工程分为主坝、副坝、输水洞、电站、溢洪道五个部分。工程规模大、技术性强,加上时间紧,要求高,要修成谈何容易。当时国家正处于困难时期,物资紧缺,这给水库建设更添了难度。饶是如此,参与修水库的民工们个个劲头十足,他们头戴斗笠,脚穿草鞋,自带扁担、箢箕、锄头等工具,发挥与天斗、与地斗的无畏精神,日夜奋战在工地上。

参与修建黄材水库工人潘雪军说:“挖土要靠人,推运也要靠人,反正全部都是人工,没什么机械代替。在那做事的人,都累得脱一层皮。工作环境艰苦,伙食还跟不上,饭都吃不饱。”

同样参与修建黄材水库工人邓玉莲说:“我们女人在工地上做工,一次都要抬100多斤,抬了这一筐放下后又去抬下一筐,反正不因自己是女人就示弱,大家做事都很积极。”

事实上,当时修建黄材水库从工程的设计到材料的筹备、物质的供应、资金的到位等几个必要条件都不成熟。黄材水库的动工,是当时的自然环境所迫和生产抗灾的需要,也是积极响应土改以后,党中央引导农民开展互助合作,大规模兴修水利,发展生产的号召。1958年动工时,《湖南日报》曾发表过评论员文章:宁乡打破常规,黄材水库工程提早上马。一方面夸赞宁乡人的大胆行动,另一方面也为黄材水库修建捏了一把汗。可是“困难吓不到英雄,高山挡不住好汉”,工人们卯足了劲,要把一个个难关攻破,把困难踩在脚下。

潘雪军说:“当时想到水库如果修好,就水患无忧,村民们都欢喜,就拼命地做,一天起码要做15个小时的劳动。当时说是晴天一天要当三天,麻风细雨是好天,还要跟大雨作斗争,没有什么休息的时间。天没亮,我们就要上工地,吃了晚饭还要工作到半夜。”

黄材水库主干渠。

三

无论严寒酷暑,工地上白天红旗招展,晚上通宵达旦,漫山遍野只见人山人海,工地上的打硪声,土广播声,工具撞击声连成一片,震耳欲聋。工友们不分男女老少齐上阵,精神可撼山岳。然而一轮又一轮的严峻考验也随之而来。1959年5月,一场暴雨冲垮了之前修好的部分大坝,工人们的心血付诸东流。不仅如此,一次次考验背后,许多鲜活的生命先后倒在了水库的大坝和干渠的建设工地上,付出了血的代价。

黄泽平说:“黄材水库的历史确确实实是一本血泪史。1959年,在经济、社会发展都比较落后的情况下,修个水库很不容易,据当地老人介绍,当时因为修大坝还死了不少人,那种精神值得我们永远怀念。”

一个工友倒下了,成千上万个工友接替他继续奋战。抱着“水库不修成,我们不回家”的信念,工人们将所有的激情投入其中。在纯人力施工的环境下,工人们发挥创造力,掀起了技术革新热潮,制造出不少新设备,节省了许多人力物力。81岁的陈春毓在水库任爆破员时,就曾搞过一次革新,获得了当年的特等功荣誉。当时民工面临取土困难的窘境,要想继续挖土,必须炸开石块,可是普通的炸药完全解决不了问题,陈春毓学习苏联的办法,造出一个大炮解决了燃眉之急。

黄材水库工地技工团石工连爆破员陈春毓说:“1959年,我们想尝试一下用大炮炸开石块,指挥部也同意了这个试验。但是这个大炮响不响,有多大的威力都搞不清楚。我们就让民工都退出两公里以外,我点了火。点完火之后,我也心慌,就躲到输水洞里面。后来那个大炮成功炸开石块,松了土,解决了当时最大的问题,后面工程也就顺利多了。”

像这样的革新例子还有很多,黄材水库属于典型的“三边”工程,即边勘测,边设计,边施工,建设过程中修改了许多原本设计中不切实际的地方,让整个工程更科学,更经济,为国家节省了大量资金和器材。

作为全国大型土坝工程之一,又是典型的民修工程,黄材水库从动工起就备受关注。除了谢觉哉与徐特立前来视察外,1959年,甘泗淇上将偕夫人李贞回到家乡,视察了水库。1961年,国家主席刘少奇偕夫人王光美登上黄材水库大坝,详细询问了工程设计及施工情况。中央、省、市领导人的到来,大大鼓舞了水库工人们,大家决心更大,劲更足了。推土竞赛、劳动竞赛此起彼伏,工人们忘记了身体的苦累,积极为水库建设贡献力量。

到1965年5月,这一时间长度跨越7年,动用十多万民工的宏伟水利工程,终于顺利竣工。建成后的黄材水库不仅灌溉了宁乡、益阳、望城3县23个乡镇342个自然村共42万多亩农田,还成为了一个融灌溉、防洪、航运、发电等于一体的大型水利枢纽工程。直至今日,黄材水库还在一如既往地发挥着重要作用。它的建成,为抵御自然灾害和促进灌区经济的发展所做的贡献是无法估量的,那些曾经的建设者付出的汗水与鲜血,也将永远载入宁乡的史册。

回望黄材水库的修建历史,让人忍不住感慨。十万人的心血,七年艰苦卓绝的奋斗才建成了水库。黄材水库建成后,是如何进一步发挥作用的?现在的黄材水库在原来的基础上又增加了哪些建设?敬请关注下期黄材水库的故事。

撰稿:喻梦霖

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生 文国旺 黄沃若 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:喻靖

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2019/08/15/5813747.html