宁乡,东临长沙,南接湘潭,西与娄底交接,北与益阳毗连,独特的区位优势造就了这里繁荣的交通体系。与现在纵横交错的路网不同,古时官家文书传递、物资集散、人员往来大多依靠驿道、驿站和递铺。时至今日,虽然驿道递铺制度已经废除百余年,但许多递铺的名字却一直沿用下来,如菁华铺、夏铎铺、双凫铺等。递铺的取名有什么讲究?它兴起于何时?每个铺又有着怎样的历史渊源呢?《沩水春秋》推出“宁乡二十三铺”系列报道,带您寻访古驿道,了解这些“铺”背后的故事。

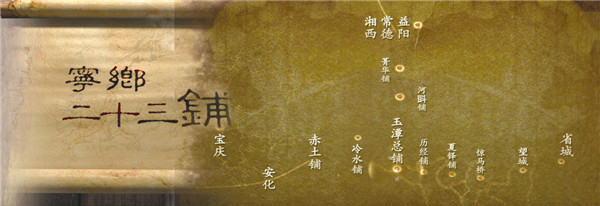

宁乡部分铺示意图。

一

宋太宗太平兴国二年(公元977年),析益阳、长沙、湘乡三县部分地域,取“乡土安宁”之意,建立宁乡县,治所设于玉潭镇(现玉潭街道),归属潭州长沙郡,距今已有千年历史。相比宁乡建县,宁乡设驿站的时间则早得多。据多部旧县志记载,玉潭镇自西晋时起,就是新康县一个驿站的驻地。五代时,楚王马殷在长沙立国,因沩江中有潭,深数丈,水碧如玉,遂将这个驿站定名为玉潭驿,这就是玉潭总铺的前身。而宁乡开设古驿道的时间就更早了。

原宁乡县政协文教卫体委主任夏时说:“宁乡开设古驿道的时间非常早,有人说起源于先秦,也有人说起源于周代。炭河里出土的青铜器里,有一个车辖,‘辖’是指栓马车的栓子。通过这个车辖,我们大概就可以推测出当时宁乡是有驿道的。”

在古代,驿道又称官道。驿道是线,铺则是散落在线上的据点,通过每十里设一铺的方式,就形成了古代的交通运输网。根据旧县志记载,宁乡境内有三条古驿道,东路三铺进入望城;北路两铺进入益阳;西路十七铺进入安化,加上玉潭总铺,一共二十三铺。

文史专家姜福成说:“现在这个铺说的是递铺,递铺是驿道上停留、休整、食宿的地方。驿道的作用就是传递官家文书、接送官员、运送官家物资,整体来说就是为朝廷服务的。”

据文献记载,宁乡驿道上的急递铺正式设于元朝,通过历朝历代的不断建设,到明朝时,宁乡的递铺体系已经相当完备。明弘治十四年(公元1501年),宁乡县令邓万斛将玉潭总铺设在了通益桥附近。

当时玉潭总铺内设徭编、永充、马夫、兽医、挑夫等职,人员有数十人。总铺还有专门的养马处,即如今的星河绿洲小区附近,人们把那里称为“驿马坪”,直到1990年后,“驿马坪”的名字才逐渐淡出人们的记忆。玉潭总铺的交通除了驿道外,水陆交通也尤为发达。明清时期,沩江边上形成了南门大码头、煤坪码头及粮米港码头,方便运送大宗物资。

文史专家徐拂荣介绍:“粮米港码头在现在的滨江新外滩小区附近,码头后面就是仓岭,所谓‘仓岭’就是建一些粮仓在山上。仓岭靠码头就是为了近水路,方便船运送粮食。”

二

从玉潭总铺出发往东走,共有三铺。经历经铺、夏铎铺、油草铺至惊马桥,进入望城境内,共计30余华里。清光绪年间,县绅童兆蓉捐款将驿道铺上石板,方便过路行人、车马运输。虽然现在已经很难找到古驿道的影子,但是在东路三铺所在地,还留有许多有趣的故事。

历经铺是东路驿道上的第一铺。从县城出发过南门桥,就踏上了东去的驿道。与现今的319国道不同,去往历经铺的驿道在国道北边。穿湘乡街到曾家河,过斑竹桥就到了历经铺,铺址与现在大体一致。从总铺去往历经铺虽只有10华里的路程,沿途的风光却十分秀美。往南边有“宁乡十景”之一的“楼台山”,北边则是同为“十景”的“狮顾岚光”,引得无数文人墨客流连于此,留下了醉人诗篇。

从历经铺出发,沿319南侧的保水桥,再经清水庵前至马蹄滩,就到达了东路驿道的第二站——夏铎铺。夏意为大,铎就是铃子,夏铎就是“大铃子”的意思。

夏铎铺镇政协专干卢立煌说:“当时是十里一小铺,二十里是一大铺。每个驿站都设有一个铃铛,十里的是一个小铃,二十里的是一个大铃。夏铎铺距玉潭总铺刚好二十华里,所以是大铃。当时有邮差来的话,就会摇铃,驭夫听到铃声就会马上接邮差,往下一个驿站赶。”

除了意为“大铃子”外,夏铎铺名字的由来还有另一重解释。如今夏铎铺镇夏铎铺社区留存了一块石碑,上面刻有“夏绿荫长天”及“名铺”的字样。

卢立煌说:“以前通往夏铎铺的道是官道,夏天走在官道当中,有一种绿意清凉的感觉,所以当时人们就把这里取名为‘夏绿铺’,并在官道旁立下一块石碑‘夏绿荫长天’。这其实就是夏铎铺这个名铺的地名象征,也是夏铎铺名字来源之一。”

夏铎铺因地处平原、丘陵相间地带,境内风光十分绮丽。嵇加山、香山冲、龙凤山环抱镇域,曾家河、官桥河流经至此,平添几分旖旎柔情。宜人的景色引来不少文人墨客驻足流连,留下诗咏。曾任玉潭书院山长的周在炽就曾写到:“龙不腾云凤不飞,蜿蜒十里一峰巍。陶梭未许惊雷去,秦管还教逐月归。乱石叠装金爪甲,杂花香衬彩苞衣。昂霄蟠舞难攀附,俯视群山万点微。”

良好的地理环境,同样造就了夏铎铺深厚的历史文脉。南宋邵熙元年进士、官至户部员外郎,状元易祓的女婿罗仲孺就葬于斯。“一门三进士,祖孙两翰林”的童氏家族是当地有名的书香门第。1917年,毛泽东、萧子升游学宁乡、安化时,也在这里留下足迹。1959年,毛泽东回乡调查时,特意在夏铎铺下车停留半个小时之久,给当地老百姓留下了深刻记忆。

从夏铎铺再往东走,经石仑关就到了东路驿道的最后一站——油草铺。在去往油草铺的路上,“宁乡十景”之一的“天马翔空”绝对是一处不可错过的风景。这里两山高耸入云,好似两匹骏马扬鬃昂首,远眺长嘶,欲奋蹄跃起,故取名为“天马山”。

油草铺东行六华里就到了与望城交界的惊马桥。当地至今流传着三国时期关羽和黄忠在惊马桥上大战三个回合,两位英雄惺惺相惜的故事。卢立煌说:“关羽、黄忠不分胜负,越战越勇。就在这时,关羽使了一计,假装败逃,黄忠急追不舍。等关羽刚过了惊马桥后,他大喝一声,黄忠的战马被吓得一惊,便把黄忠掀翻在地,于是人们把桥命名为惊马桥。”

惊马桥的故事,直至今日仍是当地一桩美谈。东路驿道在这里也画下了一个完美的句点。

夏铎铺镇夏铎铺社区留存了一块石碑,上面刻有“夏绿荫长天”及“名铺”的字样。

三

从玉潭总铺往北去益阳,只有两处递铺,一是河豆斗铺,二是菁华铺。清光绪二年(1876年),梅钟澍长子梅镜源倡议募捐,将驿道铺上了石板。直到现在,我们还能看到以前麻石铺就的驿道。

从总铺出发,走曾家坳至三里牌到司马山,约八华里的位置就到了河豆斗铺。河豆斗铺往北,经三梯仑、二梯仑、一梯仑就到了菁华铺。跟着当地的村干部,我们找到了当时古驿道的痕迹。菁华铺乡菁华铺村工作人员傅习龙说:“这张桥叫河豆斗桥,再过去两百米就到了菁华铺,这里是古驿道,也就是马车道。”

民国《宁乡县志》记载:“自治城行二十里,有菁华铺,宁邑间要市”。然而,当时的铺址却与现在不同。古菁华铺以王家山界碑坊为界,分上下两铺,路面以两块麻石并排铺成。傅习龙说:“历史上,菁华铺已经有300多年历史了。菁华铺分上铺和下铺,里面包含了药铺、裁缝铺、日杂、饭铺等。铺的东边还有关圣庙,八月间农民丰收了,要在庙里唱大戏。”

傅习龙介绍,因临近益阳有条菁华河,故将铺址命名为菁华铺,菁华亦有“精华”之意。随着时代变迁,319国道建成后,原本的菁华铺逐渐没落,镇区转移到了国道附近。如今古菁华铺变成了菁华铺村,这里鲜花盛开,环境清幽,曾经的古驿道、河豆斗桥、界碑塘,成了菁华铺蜕变的最好见证。

菁华铺现存古驿道。

扫码看视频

撰稿:喻梦霖

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生 文国旺 黄沃若 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:喻靖

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2020/05/21/7278963.html