月山村关石组村民姜干芬讲述甘泗淇的故事。段华良 摄

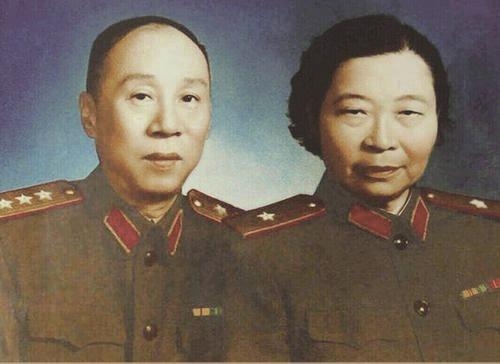

甘泗淇和夫人李贞。

黄材镇月山村塅溪河。 段华良 摄

□宁乡市融媒体中心记者 刘淑兰 段华良

晚春的黄材镇塅溪河岸,青翠的柳枝,点上了清晰的顿号;葱茏的田野,书写着秀美的文字。老农冒着绵绵细雨正在一耙一耙地整理田埂,“啪、啪、啪”声中带着耕耘的诗露花雨。高高耸立的炭河古城墙透过云烟传来的古韵,像一支悦耳的演奏曲回荡在天空。

4月20日,走在通往开国上将甘泗淇故里的沥青路上,虽蜿蜒曲折,但雨后的塅溪乡村显得宁静而让人心旷神怡。

据姜姓族谱记载,月山村塅溪河共有十三渡水。从入山口一直往里,需要十三次过河,以每个渡口为一个地名,共有十三处,从一渡水开始到十三渡水。开国上将甘泗淇故里就在黄材镇月山村塅溪河八渡水。

甘泗淇,原名姜凤威,号炳坤,一生戎马,历经百战,丰功伟绩,彪炳青史。历任西北军区政治委员兼政治部主任,第一野战军副政治委员兼政治部主任,中国人民志愿军副政治委员兼政治部主任,中国人民解放军总政治部副主任。1955年被授予上将军衔。1964年2月5日,因突发心脏病逝世。

一生戎马酬壮志

车驰乡道,窗外的黄材镇皆是风景。青山层层叠叠,路边村景干净如洗,房前屋后的小花篮处处透着精致,水上舞台打通自然边界……

“你们是来旅游的吗?”停车驻足拍照,引得正在路边割猪草的月山村关石组姜干芬相问。如实相告后,热情好客的姜干芬主动领记者前往甘泗淇故里。一路上,姜干芬有声有色地讲起甘泗淇的故事,满脸骄傲溢于言表。

清光绪二十九年(公元1903)农历十一月十三日,甘泗淇出生于月山八渡水一富裕农户之家。甘泗淇的父母一共生育了六个儿子两个女儿,甘泗淇是第四子,他上面有三个哥哥一个姐姐,下面有两个弟弟一个妹妹,父亲给他起名为姜凤威,又名炳坤。

甘泗淇从小天资聪颖,勤学好问,喜欢翻阅父亲读过的书。父亲见他那么爱读书,便送他到本村的一家私塾就读。

据当地老人回忆,甘泗淇每天放学回家都帮家里放牛,放牛都是和村里的小伙伴们在一起。在放牛的过程中,小伙伴都是在河里抓鱼、玩水,只有甘泗淇从不浪费时间,每次都是坐在牛背上看书,伙伴笑他是“牛背上的书呆子”。

小山冲距离集市黄材有十多里路,往返有五六次要涉水过河。每年冬天甘泗淇都要去集市同学家里借书。寒冬腊月,光着脚板过河,小脚冻得通红,但他却从不退缩和畏惧。

1918年,甘泗淇就读于云山高小,一篇《天下兴亡,匹夫有责》的论文,得到了全校师生的高度评价。之后考入长沙长郡中学,“五四”运动中积极投入毛泽东发动的驱逐军阀张敬尧斗争,1924年入湖南法政专门学校,次年加入共产义青年团,1926年由姜梦周介绍加人中国共产党。

寒假期间,甘泗淇发动商民罢市,与当地恶霸大沩镇镇长杨致泽进行斗争,迫使其退还侵吞省财政厅发还的金库券款。

1927年春,甘泗淇被派往苏联莫斯科中山大学学习,1930年回国在上海党中央担任笔译工作,次年5月被派往湘赣苏区,先后任湘赣省委宣传部长、红军独立一师党委书记。

1936年初,甘泗淇任第二方面军政治部副主任,7月任政治部主任。1940年,甘泗淇调任晋绥军区政治部主任,并任晋绥军区党委委员、中共晋绥分局党委委员。1942年,甘泗淇任陕甘宁晋绥联防军政治部副主任,后为主任。协助贺龙、关向应组织指挥了百团大战,并和部队一起在驻地南泥湾地区,开展大生产运动。

从1941年开始,在日本侵略者的“扫荡”“蚕食”和“治安强化运动”的紧逼下,晋西北抗日根据地进入极端困难时期。甘泗淇积极配合贺龙、关向应,贯彻执行中共中央提出的精兵简政政策,精简编制,调整机关,同时,开展了整风、生产和拥政爱民运动。在此期间,甘泗淇做了大量的具体的工作。

1945年8月,甘泗淇协助贺龙、李井泉指挥部队,经连续作战,收复了离石、中阳、文水、交城、陶林、武川等许多城镇,巩固和发展了晋绥抗日根据地,并协同晋察冀军区部队开辟恒山区,加强平西区,巩固冀中区。1947年,他任晋绥野战军军政治部主任,及时发现三五八旅创造的“诉苦三查”群众整军经验,在军内推广后大大提高了部队的政治素质和战斗力。

解放后,甘泗淇参加了抗美援朝战争。1955年,人民解放军实行了军衔制和薪金制,甘泗淇被授予上将军衔,他的夫人李贞也被授予少将军衔,成为难得的“夫妻将星”。

廉洁奉公心石在

甘泗淇一生廉洁奉公。曾给身边工作人员立下一条规矩,不管到哪里去,不管在什么场合,也不管对什么人,都绝对不准提出任何特殊的要求。无论在艰苦的战争年代,还是条件改善的和平年代,他都反复强调:“我不要特殊照顾。”

1959年1月23日,雪后初晴,甘泗淇与夫人李贞回到了阔别30多年的故乡。亲友们看到甘泗淇回到故乡,还是特意为他准备了一顿比较丰盛的晚餐。然而甘泗淇看到这“特意准备的晚餐”后,却皱着眉头说:“你们这样做就不对啦!我除了原来在这里叫姜凤威,为了革命的需要,改名叫甘泗淇以外,就没有什么别的特殊了。为什么要把我当‘贵客’一样招待咧!这样做,反使我吃不下饭。如果搞点红薯蒸饭和擦菜子打清汤,我倒还吃得痛快一些。以后,不管县里、省里还是中央来了人,都不准这样搞。大家都应该听党和毛主席的话,勤俭节约,艰苦奋斗吧!”

甘泗淇得知正在组织万人兴建黄材水库时,二话不说,立即前往施工现场。刚进工地,他就脱下棉大衣,取下棉军帽,扛起锄头同民工一道挖起土来,不一会又争着民工的箢箕担土,和民工一起抬硪打夯,还风趣地对大伙说:“我年纪大了,劲没有你们足,但心和你们一样红。今天有机会和大家一起挖上一锄土,担上一担泥,抬上一次硪,感到格外高兴。”

这时,谁也不知道他是甘泗淇将军。直到警卫员叫“首长,到指挥部休息去吧!”随同同志跟着说:“甘将军,快穿上大衣,怕受凉哩!”才引起了大家的注意和轰动,密密麻麻地围上来。警卫员忙拉他走,甘泗淇却笑融融地说:“不要性急嘛!这全是我的乡亲们咧!亲不亲,故乡人,和咯样多的乡亲们在一起,是难得的机会呵!”

离宁返京时,甘泗淇动情地对乡亲说:“我离开宁乡30多年了,现在的情况与30多年前相比,变化太大了。过去宁乡太穷,特别是我们月山村,农民的生活实在太苦了,顶多吃上10%的大米,要吃90%的红薯。红薯饭,红薯菜,红薯藤作被盖。现在情况好多了,农民生活一天天好了。希望你们加油,把宁乡建设得更加美丽富饶……”

伉俪将星耀神州

说到甘泗淇,不能不提到他的夫人李贞。作为中国人民解放军的第一位女将军,李贞的威名早已传扬中外。

李贞是浏阳文家市人,1908年出生在一个贫苦农民家中,6岁给人作童养媳。1935年,由任弼时主婚,李贞和甘泗淇举行了简朴而又热烈的结婚仪式。同年11月,红二、红六军团共1.8万余人从桑植出发开始长征。

1936年7月,甘泗淇任红二方面军政治部主任,李贞任政治部组织部副部长,并已怀有数月的身孕。长征途中,两个人常常把自己的骡马让给小战士骑。遇到有的小战士患病,他们总是不惜把自己也少得可怜的粮食拿出来救急,而他们则靠吃野菜和草根充饥。两个人的宿营帐篷也几乎成了小红军的专用帐篷。等他们睡着了,李贞就给他们缝补破旧的衣服。

7月中旬,部队进入茫茫草地,不幸的厄运降临到他们头上。由于草地气候恶劣,没有净水,也没有给养,他们又终日在遍布陷阱的泥潭沼泽跋涉,过度劳累,加之营养不良,怀孕7个月的李贞早产了。没有充饥之粮,李贞又缺少奶水,孩子饿得哇哇直哭。还没走出草地,这个可怜的小生命便夭折了。孩子夭折,产后虚脱,疾患侵袭,重重打击,使李贞倒下了,她常常昏迷不醒。甘泗淇看在眼里,疼在心上。她不能喝冷水,他就把水壶揣在怀里焐热;她不能骑骡马,他就背着她走。同志们做了副担架,才使甘泗淇从背上放下李贞来。但甘泗淇坚持自己抬担架的一头,以尽可能减少其他同志的负担。

长征胜利后,贺龙元帅称赞甘泗淇、李贞夫妇,说他们是“两个模范干部,一对革命夫妻”。这对革命夫妻,最终因为长征途中那次李贞早产没有得到好的照顾和休息,一生没有一个亲生子女,但他们却收养了20多位烈士的遗孤。每逢开饭,得摆两三张桌子才能坐得下。他们没有子女,亲属就是侄子和侄女们。他对他们提出的要求是:“不要有特殊化思想,不要成为特殊人物,现在要刻苦学习、好好读书,将来长大了,靠自己的真本领为人民服务。”

1990年3月11日,李贞将军因病在北京逝世,终年82岁。人类历史上难得的“夫妻将星”双双陨落了。但是他们留下的英雄模范事迹,载在革命史册中,永垂不朽。

家乡人民没有辜负将军的期望。新时代下的黄材,红色生态文旅正当时,聚焦产业发展,推动农旅融合,加快环境治理,激发文化活力,正致力于打造吃住游玩一体,集休闲、避暑于一身的多功能复合型乡村文化旅游胜地,以此为“引擎”撬动乡村振兴。

如今漫步在月山,道路平坦宽敞,屋舍俨然明亮,乡邻笑语相闻,宛如世外桃源。只有时光,依然是缓慢的,让人油然而生一种感觉:青春都一刹,一梦已千年……

来源:今日宁乡

编辑:卿雪

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2021/05/11/9326549.html