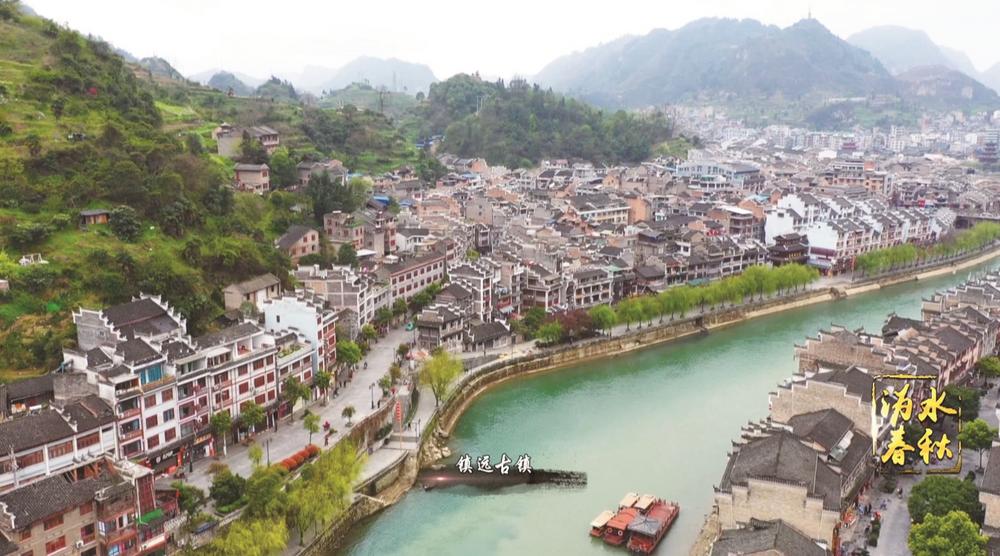

镇远古镇。

汪炳璈写下的对联悬挂于魁星楼上。

□文/图 宁乡市融媒体中心 记者 喻梦霖 任铁 何华龙 杨亚

说起汪炳璈的名字,很多宁乡人都不熟悉。他生于晚清,是宁乡坝塘早禾滩人。汪炳璈一生,曾在黔疆宦海沉浮十三年,在那里留下了许多脍炙人口的故事与传说。直至今日,在素有“滇楚锁钥、黔东门户”之称的镇远古镇,汪炳璈被当地人亲切地誉为“风流太守”,意思是有才华的、杰出的地方长官。到底汪炳璈有着怎样的经历?他为镇远作出了哪些贡献?今天,让我们一起走近“风流太守”汪炳璈的故事。

(一)

人来人往的镇远古街上,青石板路被磨得锃亮,街边商铺林立,保存完好的古建筑穿插其中,仿佛在低声诉说着这座古镇的前世今生。潕阳河一路奔腾穿城而过,汇入湖南沅江,时间回溯到百余年前,宁乡人汪炳璈就曾逆流而上,迎着这澎湃的江水,来到贵州,开启了他坎坷曲折的仕途生涯。

汪炳璈,字仙谱,清嘉庆二十三年(1818年)生于宁乡二都早禾滩(今坝塘镇)。汪家是书香世家,汪炳璈从小耳濡目染,工吟善画,对楹联颇有研究,渐渐地他在三湘大地小有名气,受到了湘军名将胡林翼的青睐。道光二十九年(1849年),41岁的汪炳璈中举,不过他却因不谙科场、官场的人情世故,以致一生与进士无缘,功名上再无进益。1856年,时逢朝廷整饬吏治,要求各地大肆举贤选能。已经48岁的汪炳璈终于在湖北巡抚胡林翼和广西巡抚刘长佑的联名举荐下,得以入仕。入仕后的汪炳璈,由知县辗转升至保定知府。

1867年,老成持重的汪炳璈来到贵州任安顺知府,从此在贵州从政13年,先后在贵阳、遵义、铜仁、大定等地担任过知府。有资料考证,汪炳璈任知府期间,不急功近利,不阿谀奉承,所以职位上难以升迁,又因他善待治下子民,深受百姓爱戴。

(二)

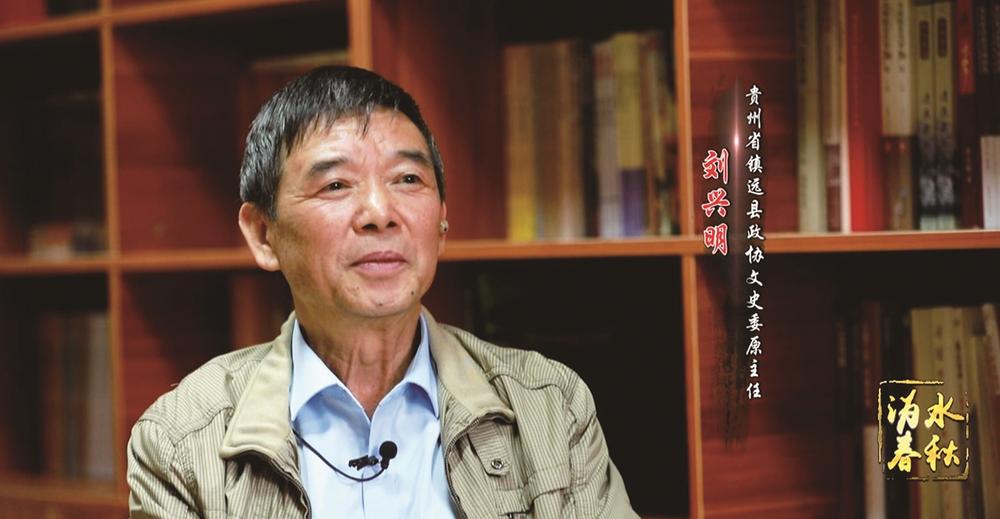

清光绪二年(1876年),已经68岁的汪炳璈来到镇远任知府。这座风光秀丽的小城,让汪炳璈倾慕已久。他一上任,便顾不上舟车劳顿,快步出门。当来到祝圣桥头,他以通晓易经和风水之术的目光看去,顿时被眼前的景致惊呆了。“据过去老人们讲故事,相传汪炳璈看到了中河山,山顶上有一个文笔塔,下面有一座石桥,他就想到能不能在桥上建一座阁楼,把桥当成弓,把阁楼当成剑,直指苍穹。”贵州省镇远县政协文史委原主任刘兴明介绍,汪炳璈要修的是魁星楼(魁星即文曲星),他希望通过这种方式,让地方文化得以传承。

有了这个大胆的想法后,汪炳璈顾不上再看山水,急忙赶回府衙,将自己的想法向众人和盘托出,得到了一致赞同。不过建阁楼的资金从哪里来呢?汪炳璈带头拿出了自己的俸禄,并写下了一篇倡捐书,贴于城中显眼的地方。很快,汪炳璈的想法得到了乡绅士民的积极响应。在修建魁星楼的过程中,汪炳璈还加入了一些巧思。“在桥上造了阁楼以后,他就塑了一个非常奇特的雕像,魁星本来是文曲星,但是他的形象又像财神赵公明,脚踏鳌,右手拿笔,左手持元宝。”刘兴明一边介绍,一边向我们比划。

魁星楼的修建,不仅形成了当地一处的美丽风景保留至今,还蕴含了汪炳璈对后人传承镇远文脉的期望。魁星楼建成后,汪炳璈作了一个大胆预言。“十年以后贵州必出状元,但是非常遗憾,亏了镇远,所以镇远就没有出过状元。他造了这个阁楼以后,刚好十年,我们贵州青岩那个地方就出了一个叫赵以炯的文状元,贵州的第一个文状元。虽然只是传说,但是他的预言是比较准的,在老百姓的心目当中一直流传,津津乐道。”刘兴明介绍。

魁星楼修建好后,善楹联的汪炳璈特意为其写下对联,直至今日,三副对联还悬挂在魁星楼上。

桥东一联曰:

扫净五溪烟,汉使浮槎撑斗出;

劈开重驿路,缅人骑象过桥来。

横批:河山柱石。

登楼处曰:

人上翠微梯,蓬岛春荫天尺五;

客来书画舫,桃花流水月初三。

桥西一联曰:

把笛做龙吟,东去洞庭秋月满;

传书随凤使,西来滇海庆云多。

横批:云汉天章。

在镇远主政四年,汪炳璈虽年事已高,却一直克勤克俭、勤政爱民,他除恶霸、劝农桑、兴教育等,深受百姓爱戴。除了修建魁星楼外,还为巷道防火修建防火墙。1880年,72岁的汪炳璈身体欠佳,获准告老还乡。离任启行当日,镇远府、卫两城军民洒泪相送。1882年,汪炳璈病逝于家乡。数年后,镇远乡绅在修建和公祠时,特意将汪炳璈的牌位摆进祠中,供居民祭祀。直到现在,我们仍能从保存完好的和公祠中,找到当时人们赞美汪炳璈写下的诗词。时光飞逝,汪炳璈的故事却已在镇远人民心中留下了不可磨灭的印象……

(三)

汪炳璈一生为官清廉,政绩上颇有建树,诗画上也蜚声于史。他工诗、善画兰,画后即作兰花小诗,赢得满堂喝彩。他每到一处地方任官,都会留下许多题咏和文坛佳话。久而久之,便得了“风流太守”的美誉。而他所作的题咏,至今仍高悬于贵州各个著名景点,供后人品鉴。

现年79岁的湖南楹联协会副会长胡静怡研究楹联数十年,2019年,他出版了一本《三湘联坛点将录》,特意将汪炳璈的十余副对联收录其中。“我第一次接触他的对联,是1986年在贵阳的甲秀楼。他在那里题了一副对联:水从碧玉环中出,人在青莲瓣里行。”正是这一副契合地域特点的对联,引发了胡静怡的浓厚兴趣。他一头扎进了对汪炳璈楹联的研究中。

据胡老介绍,汪炳璈对联的第二个特点是情景交融,读起来文辞优美,容易引起读者共鸣。除了善于用古文的手法写楹联外,汪炳璈还留下过白话文楹联。“他在镇远知府衙门大厅前写过这样一副对联,吾辈有推不脱事业,天地是撑起的,世界是造成的,莫道苦辛勤,到底辛勤还是好。人生无带过来福禄,心思怕用得它,手足怕动得它,谁不想安逸,眼前安逸恐非宜。”胡静怡告诉记者,通过这样一副白话文对联就可以看出,汪炳璈不仅古典文学的涵养极深,而且很接地气。

汪炳璈留下的众多楹联中,既有感慨人生际遇、年届七十还要为五斗米折腰的“唐虞新景运,七旬干羽舞价来”;也有豪情万丈、大家风范的“到岸猛回头,听潕阳河第一滩声;浪与蒿争,好仗神威资利济”;还有揶揄打趣的“瓮里天,洞中仙,谁造这石头,未经混沌先开窍”。牵出一段镇远人谭钧培看见这副对联后,向文明书院捐赠4000银两用于购买图书,得到镇远乡绅士民称颂的故事。

汪炳璈在黔从政十余年,“瀚墨挥洒,文吏风流”,留下诸多佳话。数百年过去,他的题咏为这座与凤凰齐名的镇远古镇,平添了许多历史人文因素。游人纷至沓来,在这些美景与对联前流连,赞叹不已。而汪炳璈的名字,也在这座古镇的历史上,熠熠生辉。

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生 文国旺 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:卿雪

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2021/11/04/10362473.html