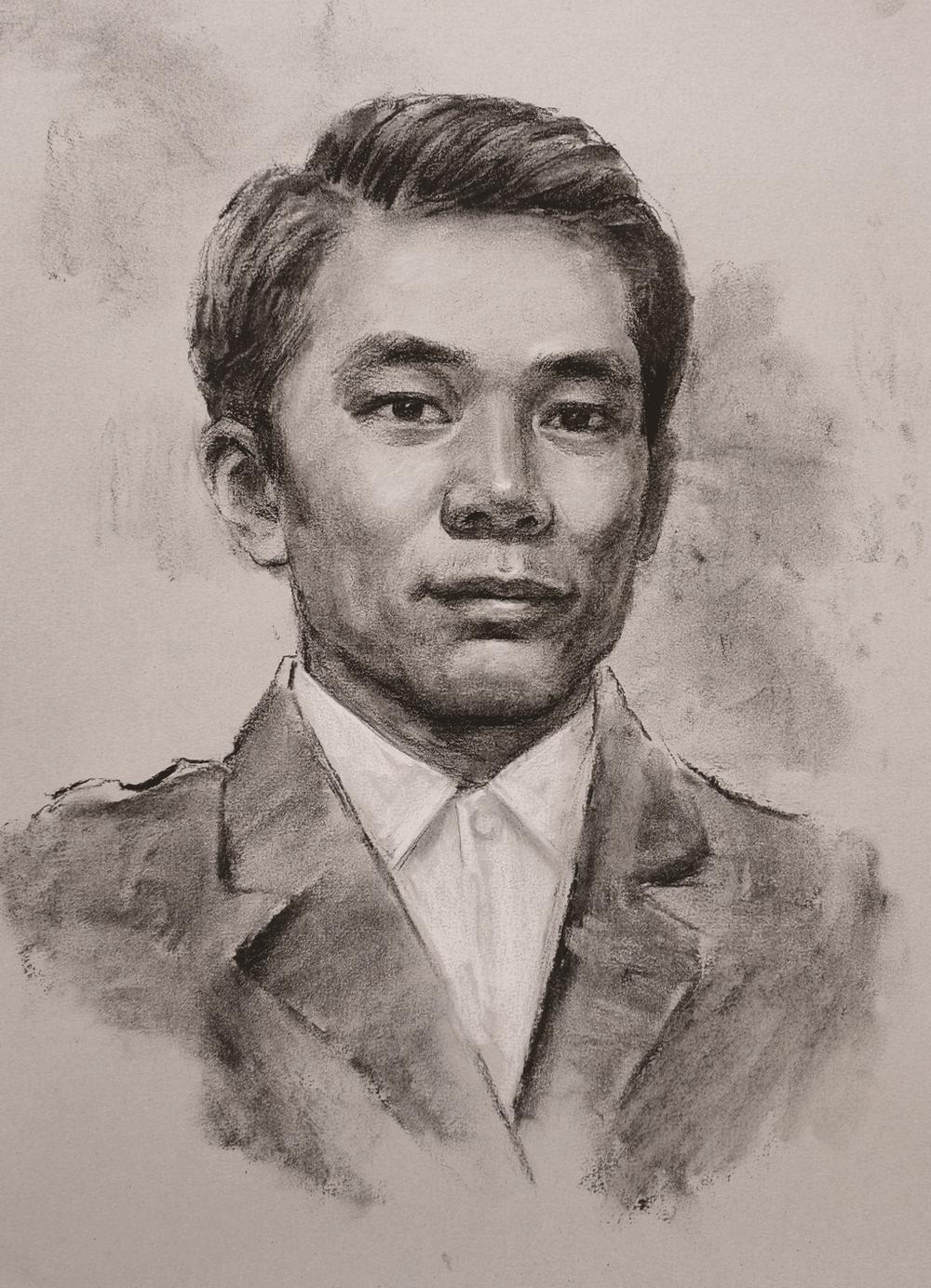

戴卓良画像

戴卓良故居纪念碑。

文/图 宁乡市融媒体中心记者 周娉 何华龙

烈士档案:

戴卓良(1905年—1942年)老粮仓镇江花村白石冲人,1925年2月任 “宁觉”支部组织委员,1926年11月任宁乡特别支部代理书记,1927年12月任县委党组织负责人,1938年组织青年读书会,开展抗日宣传。1942年在福建闽侯县英勇就义,时年37岁。

戴卓良是早期的革命人物,一位坚贞不屈的革命者,1925年2月“宁觉”支部成立时,他是十一位宣誓入党的成员之一,并担任“宁觉”支部组织委员。在他17年革命生涯中,一直秉承共产党员的信仰,为革命事业呕心沥血,辗转于宁乡、江西井冈山、福建闽侯县等地参与革命活动。

近日,记者前往戴卓良的家乡采访。

冬日暖阳,洒满大地。家乡的山,家乡的水依然还是那般模样,只是1941年离乡的人儿却已长眠他乡,这里是戴卓良的家乡老粮仓镇江花村白石冲。1941年正月初一,戴卓良在这栋房子前告别妻儿远赴福建省闽侯县。说起当时的场景,戴桂初还记得奶奶讲述时那悲痛的心情,“当时出门的时候,奶奶问爷爷为什么要正月初一出门?老话说‘一不出门’。爷爷说做最坏的打算,奶奶就用手封了一下他的嘴巴,松手后爷爷又说做最好的打算。”

就是这么一句话,成了戴卓良与妻子的诀别词。这一幕也像影像般刻画在了戴桂初的脑海里。回忆起爷爷戴卓良的一生,戴桂初总是带着崇敬的心情,“那个时候爷爷家里有180石谷(30多亩田),送他读书的时候卖掉了一些田地,爷爷努力学习成绩好,后来考入宁乡甲种师范学校,还参加了中国共产党。”

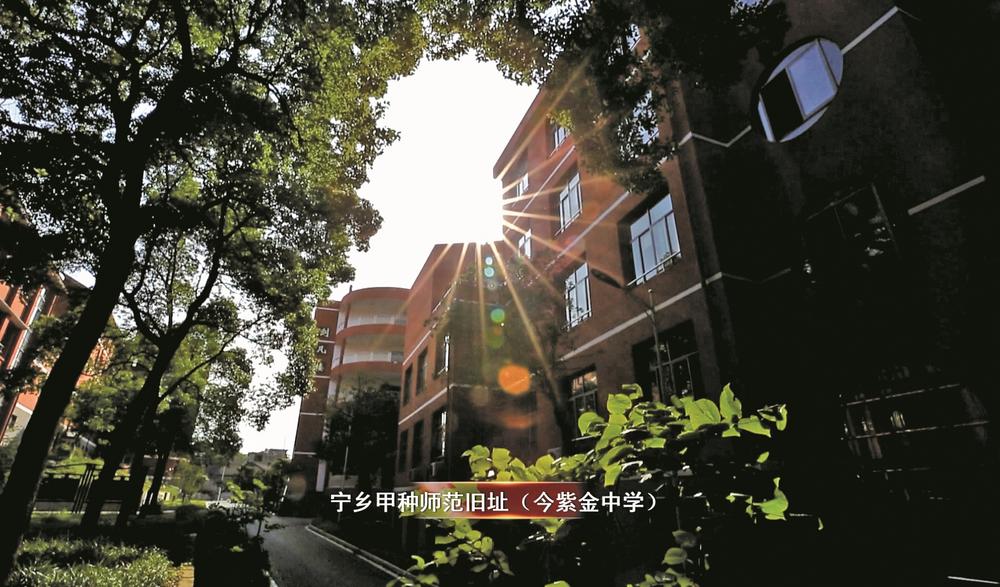

家境殷实的戴卓良从小就接受了良好的教育。1923年宁乡甲种师范学校(简称“甲师”)成立,戴卓良以优异的成绩考入甲师,成为甲师的第一批学生。“那时候甲师集中了一批进步的老师,包括谢觉哉、喻士龙、喻棣芳,能够入读甲师的学生也是当时宁乡最进步的青年。”中共宁乡市委党史研究室副主任姜小平介绍。

在甲师读书期间,接受了先进思想的戴卓良与进步学生、教师以及共产党员一道在学校开展了一系列宣传和学习马克思主义理论的活动,得到上级党组织的认可。姜小平说,“1925年2月份,时任中共湘区委员会书记的李维汉来到甲师,指导成立了中共宁乡历史上的第一个党组织中共‘宁觉’支部,戴卓良等十一位党员在这次大会上宣誓入党,成为了宁乡党组织第一批入党的党员之一。”

戴卓良学习能力强,表达能力好,在“宁觉”支部成立时,担任组织委员,负责配合支部发展党员,开展党内活动。随后,宁乡建立了第一个社会主义青年团支部,戴卓良兼任团支部组织委员。1926年,北伐军光复宁乡县城,宁乡组织成立了农民协会,在21个区560个乡着手建立区乡农民协会。“当时县农会的入会人员达到30万人以上,宁乡的农会运动蓬勃开展起来,这个时候戴卓良主要负责农民讲习班的工作,农民讲习班主要是培训农会的骨干,戴卓良培训了一大批口齿清、意志强的农民讲习师,为农民运动的开展做出了很大贡献。”姜小平说。

然而1927年“马日事变”爆发后,国民党反动派疯狂屠杀共产党员和革命群众,白色恐怖笼罩全县。随后,县委按照上级指示,领导组织了沩山起义,戴卓良作为县委成员参与沩山起义。由于武装力量薄弱,沩山起义失败。起义失败后,县委机关从县城迁到石桥铺,而因为县委书记的离任,革命形势急转直下,1927年11月,县委机关又迁到唐市灵官庙。姜小平介绍,“当时,县委机关从石桥铺搬到唐市灵官庙,灵官庙以及戴卓良老家白石冲成为了县委秘密开会的地点之一,也就是在这段时间戴卓良代理了宁乡县委的负责人。”

由于国民党“清乡剿共”政策,加上当地团防局的围追堵截,县委机关多次迁址,1928年4月,已搬迁至望北乡张氏祠堂的县委机关再次遭到破坏,县委成员及党员骨干分子有的被抓、有的潜伏起来,有的被迫出走,戴卓良带着妻儿来到了江西井冈山。“1928年4月,党中央作出决定,希望调动各地方有文化的党员到井冈山去参与革命根据地建设,戴卓良带着妻儿来到了井冈山,在井冈山找到当时组织‘宁觉’支部成立的李维汉,李维汉交代他以教书先生的身份为掩护,从事党的地下工作,直到红军长征离开江西之后,戴卓良才回到宁乡。”姜小平说。

回到宁乡后的戴卓良,接受八路军驻湘联络处王凌波的领导,开展抗日救亡的宣传工作。1938年戴卓良协助县工委将机关迁到唐市善正小学,配合“湘抗会”在宁乡开展“扩军”工作,随后建立“农村工作团”,并在唐市成立青年读书会,团结当地的一批进步青年。“当时在白石冲这片田里种植了几亩田的香瓜,在香瓜成熟的时候,戴卓良就召集周围进步的青年、学生约着一起吃香瓜,教他们唱抗日救亡的歌曲,发放抗日救亡的相关画报、油印的宣传单,当时就在我身后的这间屋子里开展抗日救亡宣传。带动地方青年的爱国思想,要他们踊跃地参军抗日。”老粮仓镇社会事业综合服务中心主任朱果红说。

为了更好地开展抗日宣传工作,戴卓良打入国民党基层政权内部,担任望北乡十一保的保长,他与其他同志一道,号召广大民众关心国家大事,为抗日救国出力。“随着1939年‘平江惨案’的发生,省内反共高潮又掀起来了,国民党采取了很严厉的‘日入户、夜敲门’的清理筛选政策,不可漏过一人,来逮捕先进知识分子、共产党人,宁乡又进一步陷入白色恐怖之中。”姜小平说。

在这种情况下,戴卓良受上级委派外出发展南方新四军抗日救国的工作。1941年正月初一,也就出现了戴桂初所回忆的那一幕。1941年戴卓良到福建闽侯县开展革命工作,不久后,被当地国民党反动派逮捕,1942年英勇就义于闽侯县。

如今,为纪念和传承戴卓良的革命精神,他的旧居已经立上了纪念碑,当地人还计划利用其孙子戴桂初的房屋打造戴卓良陈列馆。“弘扬我们的红色文化,让我们的后辈、我们的子子孙孙都要记住革命先烈为救亡图存,为新中国的成立,抛头颅洒热血付出了宝贵的生命。我们一定记住他们、纪念他们,把他们的精神发扬光大。”市委组织部驻老粮仓镇江花村第一书记邓放说。

来源:今日宁乡

编辑:卿雪

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2021/12/09/10539549.html