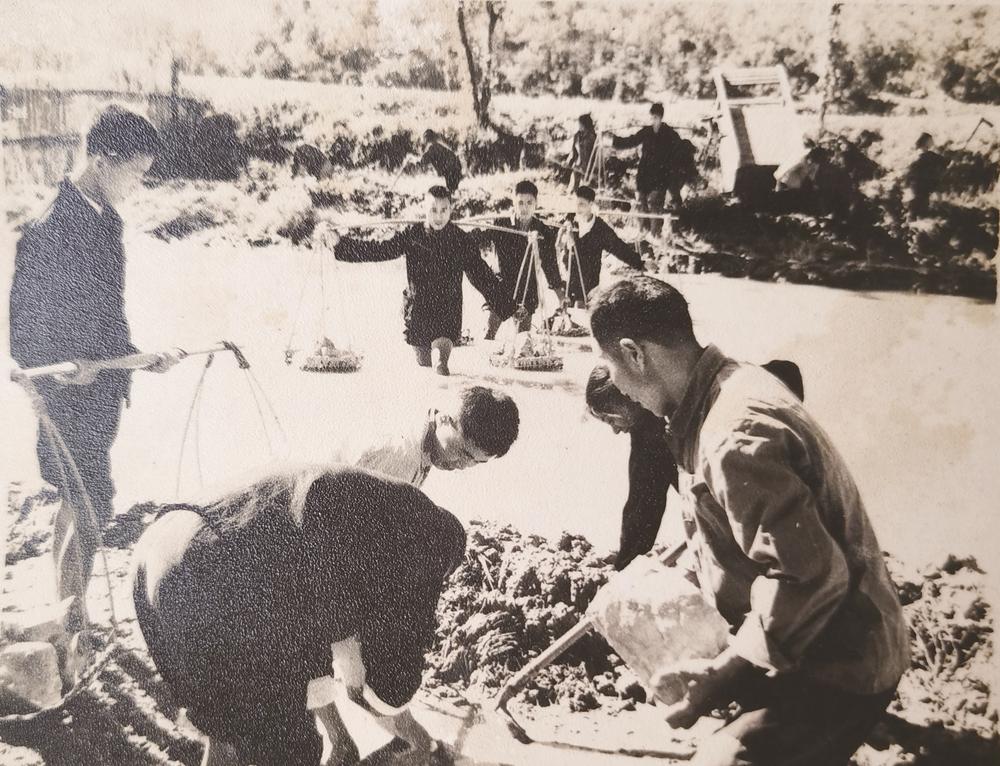

贺国清带领党员骨干改造低产冷浸田。

贺国清

贺国清带领党员骨干修水利挖山塘。

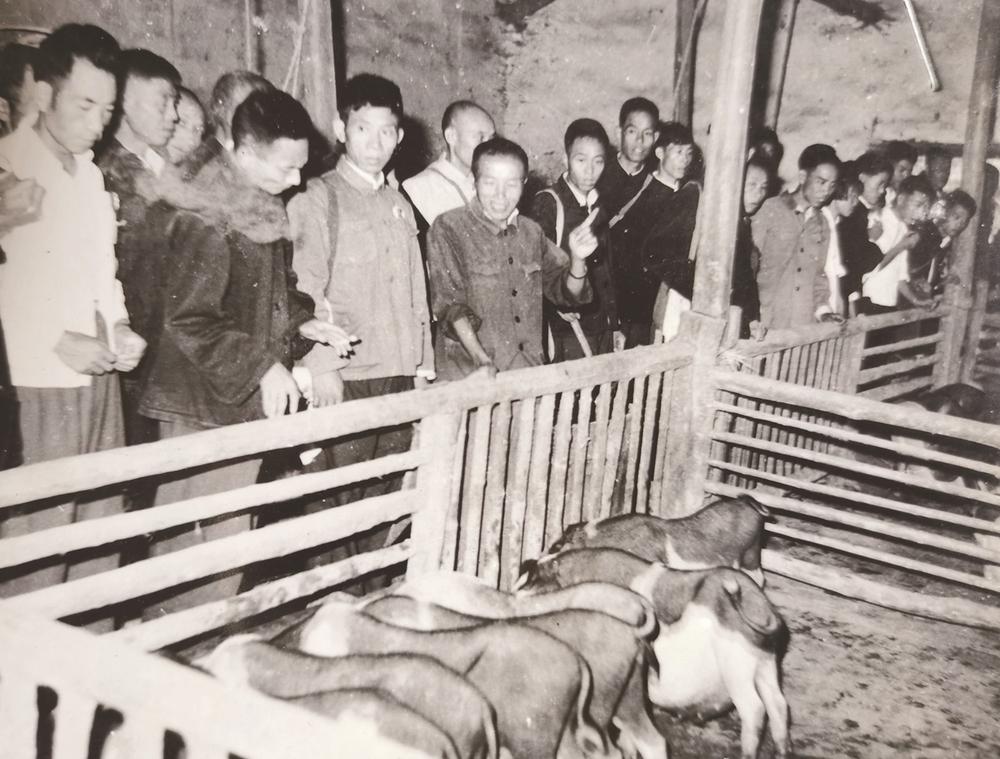

向各地参观者介绍养猪情况。

赞红

党的二十大今年即将召开,这是中国人民的大喜事,是党的政治生活中的大事件。什么样的人能当选为全国党代会的党代表,在宁乡有人当选吗?

中共中央组织部曾规定,党代会代表应是共产党员中的优秀分子。翻阅宁乡市档案馆党史记载,在社会主义建设时期,宁乡曾经有一名普通党员有幸成为全国党代会的党代表,他就是原宁乡县贺石桥公社茅栗岭大队党支部书记贺国清。

1973年8月,中国共产党第十次全国代表大会在北京召开,参加会议的仅有1249名党代表,代表全国2800多万党员,代表中有一位,便是来自湖南宁乡农村最基层的贺国清。4年后,1977年8月,贺国清再次当选为党代表,作为1500名党员代表的一员,赴京参加中国共产党第十一次全国代表大会。

一名普通的党员,一位平凡的基层党支部书记,两次当选为全国党代会的党代表,在宁乡县乃至当时益阳地区(当时宁乡为益阳管辖属地)是绝无仅有的。为什么能获此殊荣,是因为平凡的贺国清有坚定的共产主义信念,他带领全村党员和村民艰苦奋斗,在推进农林牧副全面发展,为改变农村的“穷”面貌,建设社会主义新农村事业中作出了不平凡的成绩。

贺国清,1928年出生,1956年加入中国共产党,1958年担任原宁乡县贺石桥公社茅栗岭大队党支部书记。当时的茅栗岭大队有8个生产队,288户,1060人,1100亩水稻田,48个山岭,11条冲,是一个土地瘠薄、山穷水缺的地方。粮食年亩产不过300斤,遇到灾年颗粒无收,大部分农户外出讨米要饭,落下“茅栗岭128根讨米棍”的名声。解放后,国家每年拨返销粮及贷款救助,农户们才收起讨米棍。当地民谣谓:“茅栗岭湾拐十一冲,状如锅貌土地贫,四十八山癞子头,缺水少食代代穷。”

面对“一穷二白”的山村,贺国清在组建党支部班子时,就立下誓言,我们的责任就是要带领村民挖穷根、改面貌,走上社会主义富裕道。他告诫党支部一班人:这个事业会很艰苦,只有牢记党的宗旨“全心全意为人民服务”,克己奉公,不畏艰难,得到群众的信任,才能实现目标。为此,他和党支部一班人锲而不舍、艰苦奋斗了几十年。

一、治理“冷浸田”,低产变丰田

农业是根本,茅栗岭村为丘陵山区,1100亩水田,有930多亩是鸭屎泥冷浸田,鸭屎泥又称“滂泥”,粘性很重,泥脚深,滂泥最深的田,牛都不能进去,犁耙全靠人工用锄头翻挖。有的田底常有冷水浸出,故称冷浸田。土深、泥温低,田秧插下去半个月还在发黄。这样的田一年只能种一季,即使村民精耕细作,产量还是提不高。村民摇头唱:“茅栗岭上十一冲,冲冲泥脚膝湾深,青夹鸭屎翻秋板,亩产难过三百斤。”

为改变这个状况,贺国清丘丘田察看,动脑筋细琢磨,根据低产田不同土质及状况制定改造方案。首先治理滂泥冷浸田。贺国清带领几个骨干村民扎在滂泥冷浸田里搞实验,他们在田中开圳,排开作泥,沉下石头,把冷浸水引出去,再筑上黄土,挑来菜土压上。当时条件差,改造冷浸田的工具只有箢箕、锄头和铁锹,劳动强度大,所以改造速度慢,贺国清身先士卒泡在冰冷的田里坚持又坚持,不间断的从秋天干到冬天,直到几丘田实验成功。众人感动而心服,全村跟着干起来。靠肩挑手搬,各队一丘一丘的田翻开改造,大伙没日没夜的苦干猛干,如此艰苦的劳作,用了六七年时间,硬是把九百多亩滂泥冷浸田改了过来。

还有些耕地分散在山冲里,地块小,形状不规则,难以耕种。贺国清又带领全队村民平整小丘田,或依地貌开垦出梯田,改造后的田土,部分插下双季稻,粮食亩产量逐年上升。到1969年,粮食亩产达到了800斤。

二、封山育林,“癞子头”变青山

在治理低产田的同时,贺国清还把目光放到育林上。茅栗岭村原有3600亩山地,分布在48个山岭,大部分是“和尚头,癞子腰”的光山秃岭,稀稀朗朗的几棵树,还要供村民煮茶饭烧柴。本来林木就不旺,过度用山,又导致山林破坏,形成“癞子山”“剥皮岭”。正是由于山地荒秃,水土流失严重,一遇大雨,山洪夹着泥沙,直泄而下,稻田被山石冲圧,山塘遭淤塞。而遇到天旱,水又蓄不住,稻田无水浇灌。为了改变这种状况,大队党支部决定在改造低产田的同时,植树育林、封山育林。

刚开始,这个决定受到部分村民的抵制。他们一是担心改造低产田劳动量很大,再要植树造林,劳力付出会更大。茅栗岭缺水,植树怕过不了育苗关。贺国清耐心地劝说:“山青才能水秀,才有良田,只要舍得流汗吃苦,一定能改造好,才会有好日子。茅栗岭不改掉穷貌,我贺国清生不歇手、死不瞑目。”贺国清说了这些话,又第一个带头上山挖坑种起树来。村民们说:“贺书记属牛的吧,一股子牛劲。”贺国清的宣传鼓动和自己带头苦干的行为,带动了党员,鼓足了村民的干劲,村民一起上了山。

烧茶煮饭需要上山取柴火,是部分村民抵制封山植树的第二个原因。大队党支部一方面向群众做过细的思想工作,一方面组织群众去20多里远的地方挖一些下脚煤解决生活之需。

大队党支部严格封山育林,并不蛮干。根据山地大小、远近情况,土质状况,按照“高山远山松梓杉,矮山近山油果茶,道路溪边棕桑桕,竹林深处是人家”的设想规划林木结构,合理分片栽种杉树、楠竹、棕树、油茶。

在土质贫瘠的“剥皮岭”上造林,树苗难以成活,就采取“挖大穴,挑菜土上山,一棵树苗十担土”的方法育苗。夏日,为让树苗能成活,贺国清和众人一担担挑水上山浇灌。

党员干部、男女老少齐上阵,每年秋收后翻田、冬天上山植树。风雪无惧,坚持不断。10年间,终于育林3000多亩,使48个山头全部绿化,汇成了一片上有用材林、中有经济林、下有再生林的郁郁葱葱一片林海,做到了用材、烧柴、食油三自给,根治了山土流失压农田的顽疾,促进了农业生产。

三、兴修水利,引水灌溉

“水利是农业的命脉”。茅栗岭大队的地势好似平地扑口锅,水源奇缺。靠天作田,作“天水田”,一直不能保产保收。1963年夏秋连续60几天没下雨,全大队架起24递水车,从五六里路远的地方引水灌田,还是杯水车薪,当年颗粒无收。缺水是茅栗岭大队村民的痛,也是压在贺国清心头的一块大石头。

有青山还要引来绿水。1967年,“挖山塘蓄水”,这是大队党支部继治理低产田、植树造林后,提出的建设新农村的第二个阶段的目标,又一次向全大队发出号召。有人嘲笑:“贺书记是有一出想一出。”有人叫苦:“又是翻田,又是种树,还要挖塘,那年才搞得成。”

贺国清说,只要有“愚公移山”的精神,没有做不成的事。一年搞不成,两年,两年搞不成,三年……只有改造彻底才能挖掉茅栗岭的穷根。大队党支部给大家鼓干劲,树信心。党员成立“党员先锋队”,冲在困难前面,专拣重活干。此时,贺国清已在长期治理冷浸田及植树造林的辛勤劳作中,患上了严重的风湿性关节炎,拖着红肿的双腿,他仍然带头劳作在挖塘修水利的工地上。党员的模范行动,激发了全村群众的积极性。挖塘修水利一个个生产队逐步推进,3年时间,全村共修建了36口山塘,由此全村全部顺利插下了双季稻。

1968年冬,在政府的支持下,茅栗岭又修建起一座小水库,引来黄材水库的水,全大队“靠天作田”的状况得到彻底改变。1971年,又是大旱,100多天没有下过透雨,如此大灾,因为有青山绿水、渠塘水利的保障,茅栗岭大旱之年获得大丰收,亩产过1000斤。

在连续10余年治理冷浸田、种树育林、兴修水利中,茅栗岭人在贺国清的带领下,冬去春来,顶酷暑、冒寒风,石硬土坚,没有他们的斗志坚。肩挑手搬,一锄一锹,改变穷山村的面貌,全大队还清国家贷款,不再要国家的“返销粮”, 还有余粮向国家交公粮,村民的精神面貌也发生了深刻变化。

四、发展养猪事业,再上新台阶

随着旱涝保收的农田面积逐年扩大,肥料不足成为粮食增产的主要障碍。若用化肥,成本高,还影响土质。党支部想到了向生产的深度和广度进军,发展养猪事业。有几个生产队建起几十头猪的小型养猪场,肥料仍供不应求。

茅栗岭大队拟扩建养猪场,有人担心养猪会与人争食。贺国清提出:“建设新农村,不但要大干、苦干,还要巧干,先论证,再上马。”他组织43名社员在8个生产队搞了72个试验片,并请来县农科所技师指导,试验结果表明,猪粪增产的粮食比养猪消耗的粮食要多。为此,有关技师专家写成论文,得到国家商业部食品局大力推介,论文被收录在中国知网上。试验的结果振奋了人心,全村统一思想,各生产队扩建起百头养猪场。大队部还建起综合农场,一个年产生猪三四百头的大型养猪场。高标准猪舍的修建使养猪数量增多,做到了栏里积肥、栏下贮肥。在饲养中推广科学养猪,又降低了养猪成本。经过逐年扩建,到1976年,全村共建有猪场9个,全年养猪量达3400头。猪多,肥多,促进粮多。1976年,粮食产量上升到亩产1200多斤。茅栗岭大队呈现出粮丰、林茂、六畜旺的新局面,社会主义新农村建设步入快车道。

五、农林牧副齐发展,促进精神文明建设

茅栗岭大队摆脱了困境,党支部着手加强精神文明建设。教育从娃娃抓起,为解决全队及周围大队孩子们上学难的问题,大队办起了小学到高中的九年制学校,学生人数达700多人。大队建起一个电影队,每周定期在大队部为村民放电影,还在贺石桥全公社范围内巡回免费送电影到大队,村民赞不绝口。大队还有宣传队及时传达、宣传党的政策,各项文化活动红红火火,丰富了乡村群众文化生活,精神文明建设上更上一个台阶。

农林牧副是相辅相成的关系。在农林牧综合发展的基础上,同时又着手抓副业建设,以此壮大集体经济收入。茅栗岭大队建起合作医疗所、代销店,既增加了集体收入,又方便了村民生活。大队开辟了百亩茶园,办起砖瓦厂,增添拖拉机2台、推土机1台、农用汽车1台,这些机械的增添,加快了大队田土改造、房屋修建等基本建设,在大队到各生产队之间,修筑起多条毛公路。闲时各类机械外出运输,又增加了集体经济收入。大队还置办了各类农用机械108台,逐步实现耕种、运输、农副产品加工,以及猪饲料加工的机械化和半机械化。

村民甩掉了“穷”帽子,生活蒸蒸日上。贺国清又考虑怎样改变村民的居住条件,提高村民生活质量。他在规划修建居民新村,并结合新村建设推广“沼气池”。1976年,茅栗岭选定两个生产队试建起居民新村,沼气的运用减少了村民进山用柴,新村整齐洁净,面貌焕然一新,群众生活是“芝麻开花节节高”。当时还没有改革开放,茅栗岭开展多种经营,抓集体副业收入,以及建居民新村,这些举动实属冒尖创新,体现了贺国清敢为人先、追求卓越的胆识。

经过近20年的艰苦奋斗,茅栗岭大队硬是凭着不怕吃苦、砥砺奋进的革命精神,改变了“一穷二白”的面貌。昔日荒山秃岭变成青山绿海;1977年粮食产量亩产达1300斤;每年贡献国家达标生猪1200多头,超过当时县政府提出的贡献国家“一人一猪”的标准。村民收入大幅提高,集体经济收入从零到发展壮大,共有集体积累69万元。农林牧副全面发展,茅栗岭高举建设社会主义新农村的旗帜走进全国先进行列。一时间,全国各地来参观学习“取经”的人员是络绎不绝。

六、一心为公,为民服务鞠躬尽瘁

贺国清担任茅栗岭大队党支部书记几十年,始终不忘初心,牢记党的宗旨,全心全意为人民服务。他一心为公,两袖清风,心中想着的是老百姓,唯独没有自己。

集体经济壮大了,大队拿出一部分经费,建立起“扶贫公益金”,专门用于帮助困难群众。村里的“五保户”,贺国清精心列表记在本子上,定期送粮送钱上门。有哪家是困难户,哪家遭遇病痛或意外导致贫困,大队党支部开会研究资助标准,拨款专项资助。除以“扶贫公益金”补助外,有些困难户还由大队免费提供猪苗,从根本上扶贫解困。

贺国清帮助他人,可他自己家也是困难户,却从不向集体伸手。他全身心扑在改变茅栗岭面貌、建设新农村的事业中,顾不上家,一家7口人,5个孩子年幼,妻子体弱要担当全部家务,没有壮劳动力,挣工分不多,他自己风湿严重,常年需要吃药,家庭经济因此拮据。党支部开会时其他干部一致决定,在“公益金”里补助贺国清家庭100元,贺国清在补助表中一笔划掉自己的名字,说把资金留给其他困难群众。

贺国清勤俭节约,乐于助人。他常年身上穿的是最便宜的粗布褂子,脚下一毛钱一双的草鞋,如此节俭,他还不忘帮助他人。1969年,宁乡县遭遇大洪灾,沩江边一带的居民受灾严重,贺国清得知后,火急火燎回家,硬要妻子把他自己及全家好一点的衣服捡出来,他折叠包好全捐给灾区,自己则穿上补丁摞补丁的衣服。

在他的影响下,党支部全体成员作风上不脱离群众,生活不搞特殊化,不利用职权动用队里的一草一木,做维护和发展集体经济的模范。

作为党支部带头人,贺国清实现了他当初立下的“改变山村穷面貌,为国家作贡献”的誓言。在奋斗中,他彰显了一名共产党员全心全意为民造福的政治担当,体现出了鞠躬尽瘁的奉献精神。贺国清当之无愧是共产党员中的优秀分子,连续两次当选为党代表,出席党的十大、十一大,这种荣誉是至高无上的,是党组织对茅栗岭艰苦奋斗精神的认可和褒奖。

1977年,贺国清还当选为湖南省第五届人大代表,1969年至1983年,贺国清连任宁乡县第四届、五届、六届、七届、八届、九届人大代表,县人大常委会委员,为宁乡经济和社会发展作出了较大贡献。

党的十一届三中全会以后,贺国清跟上时代步伐,第一个组织贺石桥村民办起厂房,走向深圳,体现了共产党人在新时期的先锋模范作用。

可正当朝着振兴农村新目标奋斗、大展宏图之际,贺国清倒下了。几十年工作风里来雨里去,他的身体已严重透支,病情加重,过早离世。

贺国清走了,但他为茅栗岭留下了坚定信念、艰苦奋斗的精神财富。他的高风亮节,他的坦荡正气,令人钦仰,追思无尽。茅栗岭人怀念贺国清,尊称他为“建设社会主义新农村的举旗人”。

来源:今日宁乡

编辑:卿雪

本文链接:https://wap.ningxiangnews.net/content/2022/03/29/11062149.html